上海市老年基金会

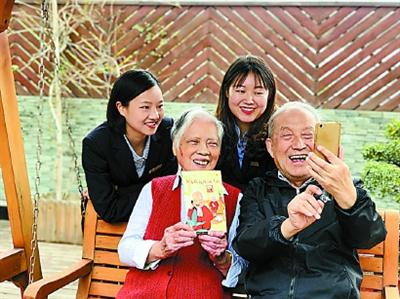

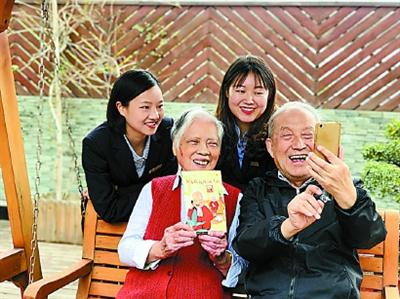

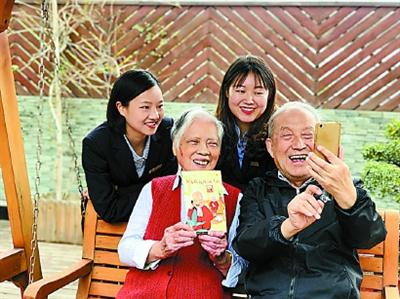

每个人都会老去。当你老了,最关心的恐怕是“谁来给我们养老”?不少老人选择住进养老院,衣食生活有保障。提起养老院,许多人会和“暮气沉沉”联系起来。传统印象中,养老院里都是五六十岁“小老人”照顾八九十岁“老老人”。可是,也有例外。在上海,无论是公办还是民营养老院,越来越多的年轻人走了进来,选择这份“朝阳产业”。老人并不因垂垂老矣而比年轻人少些喜怒哀乐,少与老的“碰撞”,新意十足,彼此治愈。可是,留住养老行业中的新鲜力量,光靠情怀和理想远远不够。记者走访了三种不同类型的养老院,听从事为老事业的年轻人诉说心声,思索未来,期待为养老院留住这片生机,别让年轻人来了又走……  杨浦区社会福利院内,年轻员工给老人们带来了更多欢乐。 王艳梅摄 年轻人带来“新画风”抖音是年轻人的专属娱乐吗?不,在杨浦区社会福利院,许多八九十岁老人尝试了刷抖音、拍日常。当然,这些都是年轻人教给老一辈的新玩法。这是一家传统的公办养老机构,可并不因为传统而“老态龙钟”。“我们一起学猫叫,一起喵喵喵喵喵……”24岁的张鹏带着爷爷奶奶们一起唱。这些生活中的美好日常,被拍成了抖音短片。张鹏是“95后”,从长沙民政职业技术学院老年服务与管理系毕业后,踏入养老行业已5年,算是有经验的“老护理”了。他和小伙伴们发现抖音上有一些适合老人手脑锻炼的“抖音舞”,比如手指舞、拍灰舞,保存下来放给老人看,教他们锻炼,“其实这对预防和延缓认知障碍等各种疾病很有帮助”。养老生活不只是晒太阳、打牌、听戏曲这些常规套路,虽然书法、画画也怡情,但游园会、民俗会等同样能给老人带来意想不到的快乐。前两年,杨福院开启了游园会和民俗活动,老人们重温童年的美好。娃娃机、哈哈镜、冰糖葫芦、吹糖人……没想到,这些成了最获老人青睐的体验活动。“吃吃看看逛逛,游园会老闹猛啊,好像回到童年时光,开心啊!”89岁的刘奶奶说,娃娃机里抓娃娃,只要找到方法,他们也不输给小青年。随着上海整体老龄化程度加深,养老机构住养老人年龄节节攀升。杨浦区社会福利院住养老人的平均年龄达到88岁。副院长乔毅皓说,“大众认知中,住在养老机构的老人,日常生活可能是单调、乏味的。大部分老人仍然希望与世界接轨。如果有人教,他们很喜欢尝试新鲜事物。”在她看来,年轻人就是一个很好的桥梁。试想一下,一群老人围在一起吃烤羊肉串,这样的画面是否另类?而在闵行区一家民营的养老社区——新东苑快乐家园,老人们会告诉你:“这没什么大不了。”只要不违背老人的身心健康规律,这里的条条框框并不多。老人们不用统一“熄灯”上床睡觉,也没有“不许这个”“不许那样”的诸多规定。魏巍是一名“80后”,她是新东苑快乐家园的一名养老咨询师。她说,传统养老院“4050”员工较多,但在他们这样的养老社区,有非常多的年轻人加入。“年轻人创意多,可以为老人带来惊喜和感动。”一次父亲节,他们策划举办了“爸爸去哪儿”的活动,搜集养老社区父亲们从小到大各年龄段的照片,制作成纪录片,还请老人子女从各地发来自拍祝福的短视频。“当一张张照片闪回,留下了每位老人的岁月印痕。我想这就是年轻人提供的‘隔辈亲’的服务和陪伴。”魏巍说。如今,农村养老比中心城区更加离散。可松江堰泾村的老人们是幸运的,他们在准“80后”蒋秋艳等人的张罗下,住进了“幸福老人村”,养老不离乡。“幸福老人村”是上海新探索的农村互助养老社区,非常“原生态”。它的正式名字叫“上海叶榭社区堰泾长者照护之家”。和我们通常所见的养老院很不一样,这里没有新建高楼,而是几栋两层高的普通村宅。创办启动之时,蒋秋艳就计划首先为堰泾村和临近农村的老年人提供24小时照顾护理、日间照料托养、居家养老等服务,并且尝试让已享受政府居家养老服务补贴的农村老人也选择在这里集中养老。除了蒋秋艳,创办者中还有律师和建筑设计师。他们按照上海养老机构建筑设计标准,对这些村宅进行连片改造。无障碍设施、智能呼叫系统、一键式电话和红外线监控等设备都配齐了,从这点上看,和城市的养老院没什么区别。蒋秋艳笑言,自己的心态还和孩子一样。去过幸福老人村的人都说,来这里就像走进了幼儿园,很有朝气。满眼可见卡通装饰物,就连垃圾桶都是可爱的哆啦A梦、小黄人造型,田园的花草也让乡间的四季愈发分明。“宝藏”老人带来启发年轻一代选择养老行业,会不会苦闷又难熬?并不是。年轻人将视野聚焦于养老院,发现了不同的风景。而他们喜欢改造世界,为传统的养老行业注入了新思维。乔毅皓在杨浦区社会福利院工作了13年,在她印象里,福利院的年轻人占比逐年增高。全院目前有212名一线护理员,35岁以下的近50人。这和数年前相比,年轻人比例提高了不少。无论将来是否走上管理岗位,年轻人都需要从一线护理岗位做起。据她观察,年轻护理员加入后,老人们的包容度明显更高,“老人是用看待第三代的眼光,去对待这些年轻孩子。”张鹏对此深有体会。刚来福利院时,由于年纪轻,经验不足,护理过程中难免疏忽。一次,一位老人吃饭后衣服弄脏了,张鹏没来得及换,被前来探望的家属发现,家属有所不满。对这样的“小事”,老人并不放在心上,张鹏有点委屈,“明明自己为老人换洗衣物很勤,可偏偏几分钟没注意就被发现了。”一位奶奶劝他:“小张啊,别放心上,也要理解家属的心情,他们希望父母生活得更好,咱们换位思考。”张鹏说,作为年轻一辈,阅历还浅,恰恰能从老人身上学到不少为人处事的道理。年轻人给老人带来童心和新鲜感,老人分享人生经验,像宠爱孙辈一样对他们好。在他看来,这份爱互相给予,彼此滋养。魏巍也有类似体验。“老少虽有代沟,但老人也是‘宝藏’。”在她眼里,和老人打交道,不只是付出和服务,“小字辈”同样汲取了成长的养分。她说,养老社区内,不少老人年轻时是各行各业的精英,即便退休,思想也不落后,“更新”速度不亚于年轻人。有位张叔叔是导弹专家,毕业于清华大学,专门研究舰队巡航导弹系统,他特别爱给大家普及前沿电子科技,比如5G、最新的电子产品。“他总是第一时间上网抢购新产品,回来得意洋洋和我们分享,大家听得津津有味。年轻人都追不上他老人家的脚步呢!”而作为农村养老社区管理者的蒋秋艳,在松江堰泾村土生土长的她,给村里老人创造了一个大家庭。在这个“家”里,她打破了一些传统观念,进行新探索。幸福老人村里,目前床位数49个,入住老人45人,平均年龄87岁,最年长的96岁。如果日间照料服务开放后,每天这里有近200名老人享受相关服务。老人在这里,过的不是衣来伸手、饭来张口的日子,只要手脚能动,老人们总在找活干。“传统养老院服侍好老人吃喝睡等问题就好,我们不希望老人每天在等待中度过,等天黑、等天亮、等老去。”蒋秋艳相信,“有事可做”才能维持人的生命力。老人们围坐着干些力所能及的家务,剥蚕豆、削莴笋,连自留地里种的菜和屋里屋外的绿植花草,都靠老人一起维护。在幸福老人村,剥毛豆、蜗牛文化节、农家宴等有意思的活动就是蒋秋艳为老人和年轻人搭建的沟通桥梁。在这里,老人当起了“接待”,土灶体验中,手把手教年轻人甚至中小学生点柴火、烧菜。许多老人还有一门好手艺。有着400多年历史的叶榭软糕,原材料配比、烹制火候和时间长短都有诀窍,年轻人不会使用传统工具,老人当起师傅,教他们做家乡特产。“有老人的地方就有文化,就能传承。传承给谁?当然是年轻人。”蒋秋艳说,养老院是个很不错的载体。拿什么留住年轻人当前,人口老龄化还在加速。据统计,上海目前户籍60岁及以上老年人口总数突破500万,老龄化程度35%左右,2020年,这一总数将超过540万。养老院来了年轻人,给养老行业注入一抹亮色。然而,养老行业面临的现实困境是,招人难,且人才持续流失率高。越传统的公办养老机构,人才短缺越明显。26年前,安徽姑娘肖玉荣来到上海,一直在普陀区社会福利院工作。如今她已是护理部主任。“所有人都在说,养老护理员越来越难招了。”她笑言,在她出门打工的年代,中国什么都缺,就是不缺人。现在物质条件好了,反倒缺人了。“我都50岁了,再过10年还做得动吗?”在她工作的福利院里,40岁以下的年轻人是“稀缺物”,她很担忧护理员队伍“青黄不接”。“招人,我们从苏浙沪招到了陕甘宁。”乔毅皓回忆,13年前她刚进入福利院工作时,一线护理员或职业院校毕业生大多来自周边省份。近几年,“新鲜血液”更多的来自陕西、山西、云南、贵州等距离较远的省份。作为中心城区最大的公办养老机构之一,杨浦区社会福利院的一线护理员流失率一度高达30%,近几年有所下降,但也维持在百分之十几。为了保持人才结构的合理性,杨浦区做了一些“订单式”培养专业人才的探索。近年来,杨浦区民政局与长沙民政职业技术学院、江西省民政学校等职业院校合作,采用联合招生、联合培养的模式,共同培养老年服务与管理、护理专业的学生。在乔毅皓看来,这班养老护理专业的就业“直通车”,是为了在最短的时间内,把养老机构的管理者培养成“科班”出身。“必须先沉到一线,积累实践经验。”她说,照顾老人,涉及很多护理和沟通技巧,光看是学不会的,需要亲自做。可是,很多年轻人过不了“服侍人”这一关。一些从职业院校订单班毕业的学生,没做一两年就离开了。被评为上海首届“最美护理员”的一名年轻人,做得十分出色,前几年悄然离职,让乔毅皓颇感遗憾。全国民政职业教育教学指导委员会近年发布的一份调研报告显示,投身养老行业的毕业生第一年流失率为40%—50%,第二年为60%—70%,第三年为80%以上。这些数据指向一个现实问题,如果不能为投身养老行业的年轻人提供更多保障,即便他们满怀信心而来,也有可能心灰意冷而去。工资待遇低、上升通道有限、社会认可度不高……这些都是导致养老人才流失率高的因素,也是亟待破解的养老难题。“这是国际性的共同难题。”新东苑快乐家园“当家人”、上海新东苑投资集团有限公司总裁陈星言说,中国城市老龄化来得太快,而养老以及护理行业的人才储备和相关政策都有待完善。在她眼中,养老产业的发展前景看似很好,但受制于传统居家养老观念和低消费意愿的老年生活方式,使得行业发展跟不上实际的市场需求。所以,普遍呈现了低端养老没床位、高端养老进不去的状况,且养老综合运营的管理标准和服务体系也不够统一、健全。养老与未来息息相关。陈星言认为,留住养老行业中的年轻人,需要行业、政府、学校和社会多方努力,在就业保障、培训补贴、政策激励以及社会认同等方面给予必要的关注和政策支持。比如,非本市户籍的年轻人在上海从事养老护理工作,他们的居住证、住房租房和子女求学等问题迫切需要解决。“只有解决了年轻人的生存、生活和发展的问题,才能让他们更安心、持续地在这个行业服务。”她说。近几年,政府一再用规划和政策表达对养老行业“队伍培养”的决心。2016年初发布的《上海养老服务发展报告白皮书》显示,上海现有养老护理人员近5万人,计划到2020年新增7.8万人。也就是说,5年间,养老护理人员增量要超过存量人员总量。目前,具有良好医疗护理技能的从业者,是市场最缺的。业内人士认为,真正有技能的养老护理员,他们的价值将被社会和市场重新估量。而这些也为年轻人提供了更大的施展“天地”。养老场域再延展上海社科院城市与人口发展研究所健康与养老领域研究员胡苏云发现,新的养老机构、特别是比较有活力的民营机构更容易吸引年轻人,老人的生态分布对年轻人的就业选择产生一定影响。也就是说,老人年龄、学历、退休前所在行业分布越丰富,年轻人越能适应。“养老护理员是养老院里重要的岗位,但这一行业要吸引更多的年轻人,不要将岗位‘窄化’了。”在她看来,有必要重新定位养老行业的生态结构。养老从业者的生态,同样需要多样化。而这样的多样性,可以满足有目标的年轻人实现自我价值和高薪资的需求。首先,护理不是狭义的概念。如今养老护理通常指的是生活行为的照料、医疗护理。实际上,护理不是简单的服侍,需要评估每位老人的身体、精神、心理、社交等实际需求。高科技、人工智能在养老领域的发展是未来趋势,胡苏云说:“10年前,谁会想到如今大、中小学生全民上网课。若干年后,随着技术的发展,以后护理中最苦最累的活让机器人代替,而养老从业者面对的是更鲜活的人,这是机器无法胜任的。”其次,老人入住养老机构,需要来自不同岗位的服务。比如护理、营养、烹饪、社工、医疗照护、健康管理、心理咨询等。在业内人士看来,综合型人才也是养老行业未来最需要的,这些都需要在年轻人身上下功夫,为养老产业的未来布局。在新东苑快乐家园,表现优秀的实习生,2年就可晋升为主管,“对年轻人来说,量身定制培训计划,企业文化比较丰富,再加上完善的福利制度,让我们感到工作是快乐的、有前途的,我们更能坚守。”魏巍说出了养老行业年轻从业者的心声。一个行业开放性越大,社会认知偏差越小。养老产业实践者尝试打开养老院大门,可以与年轻人联结,让更多的年轻人了解。蒋秋艳在幸福老人村里又有了新探索。她开设“乡村梦想课”,在不影响正常运营的前提下,开放养老院,给年轻人留些“观察岗”,“让更多年轻人了解,这个行业才有未来。”这两年,幸福老人村里陆续来了一些年轻人,有学设计、美术的,也有学社会工作、英语专业的。有一位大学生,为了写和农村养老主题相关的论文,搬来这里住了两三个月。她说,在这里,看到了最鲜活的人、最温暖的情,“养老院里,时刻上演着冷暖人生,它是每个人的一面镜子,从中映照自我和家庭。”养老院的场域,其实还可以延展开来。老与少的联结,需要创意制造机会。这两年,杭州一些养老院尝试“助老换住宿”的探索。年轻人每月花300元租住养老院单间,每人每月在院内完成一定时间量的志愿助老服务。这一尝试既缓解了年轻人住房之困,也为补齐养老服务短板提供了创新思路。这样的探索和“时间银行”的志愿服务概念相似,更是一种“锦上添花”。如何保障高质量的助老服务是关键,助老期望如果流于形式,则会离陪伴助老的初心越来越远。蒋秋艳建议,城乡养老机构可以彼此互动,建立联结。“城里一些养老院是封闭式的,乡村有个特点,老人可以充分感受四季变化,一出门就能闻到泥土气息。”她说,同样是每天散步,在城市和农村的环境中不一样,她欢迎城市里的老人多来乡间走走,花季时看鲜黄的油菜花,收稻谷时感受丰收的喜悦。“养老行业没那么光鲜亮丽,可是它让人学会尊重生命、珍惜当下。”在陈星言看来,对年轻人来说,这是最好的人生教育。“一旦你成为优秀的养老工作者,就意味着自己变得更加强大了。”魏巍说,快乐家园里,有一对老夫妻,阿公身体很好,阿婆患有阿尔茨海默症,谁都不认识,只认阿公。阿公每天哄她吃药,陪她散步,累了为她捏肩。他们的故事看似平淡,却令周边的人无比感动。“年轻的我们每天都在感受,也在学习。”她说,人生的各个阶段,有艰难,也有喜悦。其实,老去并不可怕,同样可以优雅而快乐。正如许多年轻人所言,每个人终究都会老去,养老产业多一些朝气蓬勃,步入晚景的老人也就多一份欢喜。他们所做的也是为“自己的未来”而努力。(摘编自2020年5月25日《解放日报》 记者彭薇)

杨浦区社会福利院内,年轻员工给老人们带来了更多欢乐。 王艳梅摄 年轻人带来“新画风”抖音是年轻人的专属娱乐吗?不,在杨浦区社会福利院,许多八九十岁老人尝试了刷抖音、拍日常。当然,这些都是年轻人教给老一辈的新玩法。这是一家传统的公办养老机构,可并不因为传统而“老态龙钟”。“我们一起学猫叫,一起喵喵喵喵喵……”24岁的张鹏带着爷爷奶奶们一起唱。这些生活中的美好日常,被拍成了抖音短片。张鹏是“95后”,从长沙民政职业技术学院老年服务与管理系毕业后,踏入养老行业已5年,算是有经验的“老护理”了。他和小伙伴们发现抖音上有一些适合老人手脑锻炼的“抖音舞”,比如手指舞、拍灰舞,保存下来放给老人看,教他们锻炼,“其实这对预防和延缓认知障碍等各种疾病很有帮助”。养老生活不只是晒太阳、打牌、听戏曲这些常规套路,虽然书法、画画也怡情,但游园会、民俗会等同样能给老人带来意想不到的快乐。前两年,杨福院开启了游园会和民俗活动,老人们重温童年的美好。娃娃机、哈哈镜、冰糖葫芦、吹糖人……没想到,这些成了最获老人青睐的体验活动。“吃吃看看逛逛,游园会老闹猛啊,好像回到童年时光,开心啊!”89岁的刘奶奶说,娃娃机里抓娃娃,只要找到方法,他们也不输给小青年。随着上海整体老龄化程度加深,养老机构住养老人年龄节节攀升。杨浦区社会福利院住养老人的平均年龄达到88岁。副院长乔毅皓说,“大众认知中,住在养老机构的老人,日常生活可能是单调、乏味的。大部分老人仍然希望与世界接轨。如果有人教,他们很喜欢尝试新鲜事物。”在她看来,年轻人就是一个很好的桥梁。试想一下,一群老人围在一起吃烤羊肉串,这样的画面是否另类?而在闵行区一家民营的养老社区——新东苑快乐家园,老人们会告诉你:“这没什么大不了。”只要不违背老人的身心健康规律,这里的条条框框并不多。老人们不用统一“熄灯”上床睡觉,也没有“不许这个”“不许那样”的诸多规定。魏巍是一名“80后”,她是新东苑快乐家园的一名养老咨询师。她说,传统养老院“4050”员工较多,但在他们这样的养老社区,有非常多的年轻人加入。“年轻人创意多,可以为老人带来惊喜和感动。”一次父亲节,他们策划举办了“爸爸去哪儿”的活动,搜集养老社区父亲们从小到大各年龄段的照片,制作成纪录片,还请老人子女从各地发来自拍祝福的短视频。“当一张张照片闪回,留下了每位老人的岁月印痕。我想这就是年轻人提供的‘隔辈亲’的服务和陪伴。”魏巍说。如今,农村养老比中心城区更加离散。可松江堰泾村的老人们是幸运的,他们在准“80后”蒋秋艳等人的张罗下,住进了“幸福老人村”,养老不离乡。“幸福老人村”是上海新探索的农村互助养老社区,非常“原生态”。它的正式名字叫“上海叶榭社区堰泾长者照护之家”。和我们通常所见的养老院很不一样,这里没有新建高楼,而是几栋两层高的普通村宅。创办启动之时,蒋秋艳就计划首先为堰泾村和临近农村的老年人提供24小时照顾护理、日间照料托养、居家养老等服务,并且尝试让已享受政府居家养老服务补贴的农村老人也选择在这里集中养老。除了蒋秋艳,创办者中还有律师和建筑设计师。他们按照上海养老机构建筑设计标准,对这些村宅进行连片改造。无障碍设施、智能呼叫系统、一键式电话和红外线监控等设备都配齐了,从这点上看,和城市的养老院没什么区别。蒋秋艳笑言,自己的心态还和孩子一样。去过幸福老人村的人都说,来这里就像走进了幼儿园,很有朝气。满眼可见卡通装饰物,就连垃圾桶都是可爱的哆啦A梦、小黄人造型,田园的花草也让乡间的四季愈发分明。“宝藏”老人带来启发年轻一代选择养老行业,会不会苦闷又难熬?并不是。年轻人将视野聚焦于养老院,发现了不同的风景。而他们喜欢改造世界,为传统的养老行业注入了新思维。乔毅皓在杨浦区社会福利院工作了13年,在她印象里,福利院的年轻人占比逐年增高。全院目前有212名一线护理员,35岁以下的近50人。这和数年前相比,年轻人比例提高了不少。无论将来是否走上管理岗位,年轻人都需要从一线护理岗位做起。据她观察,年轻护理员加入后,老人们的包容度明显更高,“老人是用看待第三代的眼光,去对待这些年轻孩子。”张鹏对此深有体会。刚来福利院时,由于年纪轻,经验不足,护理过程中难免疏忽。一次,一位老人吃饭后衣服弄脏了,张鹏没来得及换,被前来探望的家属发现,家属有所不满。对这样的“小事”,老人并不放在心上,张鹏有点委屈,“明明自己为老人换洗衣物很勤,可偏偏几分钟没注意就被发现了。”一位奶奶劝他:“小张啊,别放心上,也要理解家属的心情,他们希望父母生活得更好,咱们换位思考。”张鹏说,作为年轻一辈,阅历还浅,恰恰能从老人身上学到不少为人处事的道理。年轻人给老人带来童心和新鲜感,老人分享人生经验,像宠爱孙辈一样对他们好。在他看来,这份爱互相给予,彼此滋养。魏巍也有类似体验。“老少虽有代沟,但老人也是‘宝藏’。”在她眼里,和老人打交道,不只是付出和服务,“小字辈”同样汲取了成长的养分。她说,养老社区内,不少老人年轻时是各行各业的精英,即便退休,思想也不落后,“更新”速度不亚于年轻人。有位张叔叔是导弹专家,毕业于清华大学,专门研究舰队巡航导弹系统,他特别爱给大家普及前沿电子科技,比如5G、最新的电子产品。“他总是第一时间上网抢购新产品,回来得意洋洋和我们分享,大家听得津津有味。年轻人都追不上他老人家的脚步呢!”而作为农村养老社区管理者的蒋秋艳,在松江堰泾村土生土长的她,给村里老人创造了一个大家庭。在这个“家”里,她打破了一些传统观念,进行新探索。幸福老人村里,目前床位数49个,入住老人45人,平均年龄87岁,最年长的96岁。如果日间照料服务开放后,每天这里有近200名老人享受相关服务。老人在这里,过的不是衣来伸手、饭来张口的日子,只要手脚能动,老人们总在找活干。“传统养老院服侍好老人吃喝睡等问题就好,我们不希望老人每天在等待中度过,等天黑、等天亮、等老去。”蒋秋艳相信,“有事可做”才能维持人的生命力。老人们围坐着干些力所能及的家务,剥蚕豆、削莴笋,连自留地里种的菜和屋里屋外的绿植花草,都靠老人一起维护。在幸福老人村,剥毛豆、蜗牛文化节、农家宴等有意思的活动就是蒋秋艳为老人和年轻人搭建的沟通桥梁。在这里,老人当起了“接待”,土灶体验中,手把手教年轻人甚至中小学生点柴火、烧菜。许多老人还有一门好手艺。有着400多年历史的叶榭软糕,原材料配比、烹制火候和时间长短都有诀窍,年轻人不会使用传统工具,老人当起师傅,教他们做家乡特产。“有老人的地方就有文化,就能传承。传承给谁?当然是年轻人。”蒋秋艳说,养老院是个很不错的载体。拿什么留住年轻人当前,人口老龄化还在加速。据统计,上海目前户籍60岁及以上老年人口总数突破500万,老龄化程度35%左右,2020年,这一总数将超过540万。养老院来了年轻人,给养老行业注入一抹亮色。然而,养老行业面临的现实困境是,招人难,且人才持续流失率高。越传统的公办养老机构,人才短缺越明显。26年前,安徽姑娘肖玉荣来到上海,一直在普陀区社会福利院工作。如今她已是护理部主任。“所有人都在说,养老护理员越来越难招了。”她笑言,在她出门打工的年代,中国什么都缺,就是不缺人。现在物质条件好了,反倒缺人了。“我都50岁了,再过10年还做得动吗?”在她工作的福利院里,40岁以下的年轻人是“稀缺物”,她很担忧护理员队伍“青黄不接”。“招人,我们从苏浙沪招到了陕甘宁。”乔毅皓回忆,13年前她刚进入福利院工作时,一线护理员或职业院校毕业生大多来自周边省份。近几年,“新鲜血液”更多的来自陕西、山西、云南、贵州等距离较远的省份。作为中心城区最大的公办养老机构之一,杨浦区社会福利院的一线护理员流失率一度高达30%,近几年有所下降,但也维持在百分之十几。为了保持人才结构的合理性,杨浦区做了一些“订单式”培养专业人才的探索。近年来,杨浦区民政局与长沙民政职业技术学院、江西省民政学校等职业院校合作,采用联合招生、联合培养的模式,共同培养老年服务与管理、护理专业的学生。在乔毅皓看来,这班养老护理专业的就业“直通车”,是为了在最短的时间内,把养老机构的管理者培养成“科班”出身。“必须先沉到一线,积累实践经验。”她说,照顾老人,涉及很多护理和沟通技巧,光看是学不会的,需要亲自做。可是,很多年轻人过不了“服侍人”这一关。一些从职业院校订单班毕业的学生,没做一两年就离开了。被评为上海首届“最美护理员”的一名年轻人,做得十分出色,前几年悄然离职,让乔毅皓颇感遗憾。全国民政职业教育教学指导委员会近年发布的一份调研报告显示,投身养老行业的毕业生第一年流失率为40%—50%,第二年为60%—70%,第三年为80%以上。这些数据指向一个现实问题,如果不能为投身养老行业的年轻人提供更多保障,即便他们满怀信心而来,也有可能心灰意冷而去。工资待遇低、上升通道有限、社会认可度不高……这些都是导致养老人才流失率高的因素,也是亟待破解的养老难题。“这是国际性的共同难题。”新东苑快乐家园“当家人”、上海新东苑投资集团有限公司总裁陈星言说,中国城市老龄化来得太快,而养老以及护理行业的人才储备和相关政策都有待完善。在她眼中,养老产业的发展前景看似很好,但受制于传统居家养老观念和低消费意愿的老年生活方式,使得行业发展跟不上实际的市场需求。所以,普遍呈现了低端养老没床位、高端养老进不去的状况,且养老综合运营的管理标准和服务体系也不够统一、健全。养老与未来息息相关。陈星言认为,留住养老行业中的年轻人,需要行业、政府、学校和社会多方努力,在就业保障、培训补贴、政策激励以及社会认同等方面给予必要的关注和政策支持。比如,非本市户籍的年轻人在上海从事养老护理工作,他们的居住证、住房租房和子女求学等问题迫切需要解决。“只有解决了年轻人的生存、生活和发展的问题,才能让他们更安心、持续地在这个行业服务。”她说。近几年,政府一再用规划和政策表达对养老行业“队伍培养”的决心。2016年初发布的《上海养老服务发展报告白皮书》显示,上海现有养老护理人员近5万人,计划到2020年新增7.8万人。也就是说,5年间,养老护理人员增量要超过存量人员总量。目前,具有良好医疗护理技能的从业者,是市场最缺的。业内人士认为,真正有技能的养老护理员,他们的价值将被社会和市场重新估量。而这些也为年轻人提供了更大的施展“天地”。养老场域再延展上海社科院城市与人口发展研究所健康与养老领域研究员胡苏云发现,新的养老机构、特别是比较有活力的民营机构更容易吸引年轻人,老人的生态分布对年轻人的就业选择产生一定影响。也就是说,老人年龄、学历、退休前所在行业分布越丰富,年轻人越能适应。“养老护理员是养老院里重要的岗位,但这一行业要吸引更多的年轻人,不要将岗位‘窄化’了。”在她看来,有必要重新定位养老行业的生态结构。养老从业者的生态,同样需要多样化。而这样的多样性,可以满足有目标的年轻人实现自我价值和高薪资的需求。首先,护理不是狭义的概念。如今养老护理通常指的是生活行为的照料、医疗护理。实际上,护理不是简单的服侍,需要评估每位老人的身体、精神、心理、社交等实际需求。高科技、人工智能在养老领域的发展是未来趋势,胡苏云说:“10年前,谁会想到如今大、中小学生全民上网课。若干年后,随着技术的发展,以后护理中最苦最累的活让机器人代替,而养老从业者面对的是更鲜活的人,这是机器无法胜任的。”其次,老人入住养老机构,需要来自不同岗位的服务。比如护理、营养、烹饪、社工、医疗照护、健康管理、心理咨询等。在业内人士看来,综合型人才也是养老行业未来最需要的,这些都需要在年轻人身上下功夫,为养老产业的未来布局。在新东苑快乐家园,表现优秀的实习生,2年就可晋升为主管,“对年轻人来说,量身定制培训计划,企业文化比较丰富,再加上完善的福利制度,让我们感到工作是快乐的、有前途的,我们更能坚守。”魏巍说出了养老行业年轻从业者的心声。一个行业开放性越大,社会认知偏差越小。养老产业实践者尝试打开养老院大门,可以与年轻人联结,让更多的年轻人了解。蒋秋艳在幸福老人村里又有了新探索。她开设“乡村梦想课”,在不影响正常运营的前提下,开放养老院,给年轻人留些“观察岗”,“让更多年轻人了解,这个行业才有未来。”这两年,幸福老人村里陆续来了一些年轻人,有学设计、美术的,也有学社会工作、英语专业的。有一位大学生,为了写和农村养老主题相关的论文,搬来这里住了两三个月。她说,在这里,看到了最鲜活的人、最温暖的情,“养老院里,时刻上演着冷暖人生,它是每个人的一面镜子,从中映照自我和家庭。”养老院的场域,其实还可以延展开来。老与少的联结,需要创意制造机会。这两年,杭州一些养老院尝试“助老换住宿”的探索。年轻人每月花300元租住养老院单间,每人每月在院内完成一定时间量的志愿助老服务。这一尝试既缓解了年轻人住房之困,也为补齐养老服务短板提供了创新思路。这样的探索和“时间银行”的志愿服务概念相似,更是一种“锦上添花”。如何保障高质量的助老服务是关键,助老期望如果流于形式,则会离陪伴助老的初心越来越远。蒋秋艳建议,城乡养老机构可以彼此互动,建立联结。“城里一些养老院是封闭式的,乡村有个特点,老人可以充分感受四季变化,一出门就能闻到泥土气息。”她说,同样是每天散步,在城市和农村的环境中不一样,她欢迎城市里的老人多来乡间走走,花季时看鲜黄的油菜花,收稻谷时感受丰收的喜悦。“养老行业没那么光鲜亮丽,可是它让人学会尊重生命、珍惜当下。”在陈星言看来,对年轻人来说,这是最好的人生教育。“一旦你成为优秀的养老工作者,就意味着自己变得更加强大了。”魏巍说,快乐家园里,有一对老夫妻,阿公身体很好,阿婆患有阿尔茨海默症,谁都不认识,只认阿公。阿公每天哄她吃药,陪她散步,累了为她捏肩。他们的故事看似平淡,却令周边的人无比感动。“年轻的我们每天都在感受,也在学习。”她说,人生的各个阶段,有艰难,也有喜悦。其实,老去并不可怕,同样可以优雅而快乐。正如许多年轻人所言,每个人终究都会老去,养老产业多一些朝气蓬勃,步入晚景的老人也就多一份欢喜。他们所做的也是为“自己的未来”而努力。(摘编自2020年5月25日《解放日报》 记者彭薇)

021-62994399、62255578

主办单位:上海市老年基金会