我有两张面孔。以前是写他者,这次新作《艺术家们》写的是另一个冯骥才。我78岁了,身体可以,还能再写两部。——冯骥才

冯骥才和达式常

冯骥才和李小林一家

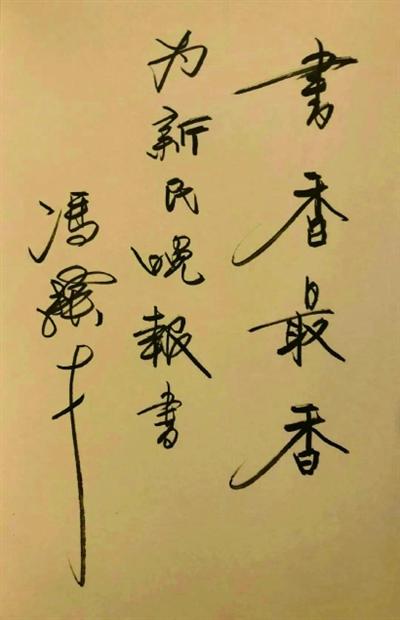

冯骥才为新民晚报题词

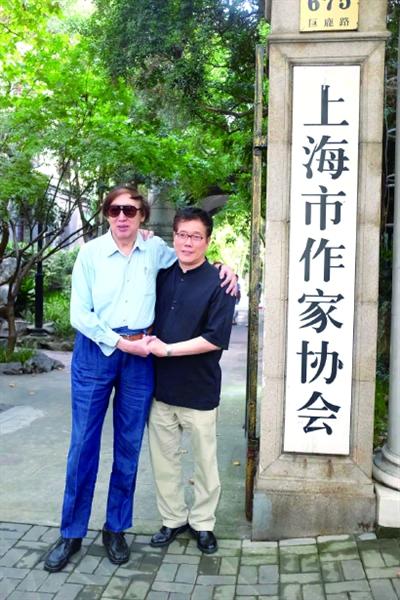

冯骥才与好友赵丽宏 吴越摄影

2020年9月28日上午10:30、下午2:30,著名作家、画家、文化学者冯骥才先后现身上海两条著名马路:武康路和巨鹿路。上午拜访巴金故居,下午参加“冯骥才长篇小说《艺术家们》研讨会”。旧雨新知,叙情谊,话感恩,谈文学,议创作……冯骥才沪上会友,感怀深,兴致高,他说:“我今年实足78岁,身体可以,还能再写两部长篇(小说)。”

冯骥才新作长篇小说《艺术家们》首发于《收获》2020长篇专号秋卷,由上海文艺出版社刚刚出版,单行本将由人民文学出版社推出。

再访巴金故居:巴老的灵魂一直在这儿

上午10:38,冯骥才一行车停兴国路,在巴金故居常务副馆长周立民等陪同下沿武康路漫步去往巴金故居。沿途,他倾听有关老房子的介绍,时不时停下来拍照,一格窗棂,一栋建筑……

来到巴金故居,四十年老友、巴金先生之女李小林迎了出来。冯骥才向李小林转交了妻子顾同昭的礼物;向李小林的女儿端端赠送了一条绘有自己画作的丝巾,李小林开玩笑说:“这么好看的丝巾怎么只送端端?”端端是巴金先生生前特别疼爱的外孙女,或许由此,对巴金心怀敬重和感恩的冯骥才,对端端也尤为特别吧。

此番是巴金先生逝世后,冯骥才第二次来到巴金故居,也是他沪上行唯一专门拜访之地。李小林说:“当年父亲见到你后对我说,冯骥才好高哦。我们通电话聊你的小说,但竟然是后见到你。”冯骥才笑道:“小林现在说话的声音和当年一样。那次来,我就在外面那间吃的饭,是你姑妈做的……”

冯骥才在巴老相片前驻足凝望;顺着木质楼梯到二楼、三楼,他1.92米的个头,显得过道、楼梯和书房里更狭窄;坐在巴老曾伏案的工作台前,冯骥才戴上白手套,小心翻阅着《普希金诗集》《高加索的俘虏》等巴老藏书。看到满室藏书、书脊破损处和年久的木窗,冯骥才收拢了笑容,声音低了下去:文化遗产太需要科学保护和专业的人才队伍了……睹物思人,不知不觉,近两个小时过去了。

巴金故居的启动、建成,有着冯骥才建言的一份心力。他说:“巴老是中国文学的旗帜,也是中国知识分子的旗帜。巴金故居是上海这座城市文化的一个城标,也是中国文学的一个标志,应该格外珍视它。在整理文化遗产方面,上海做得很精致、很认真,使我们能够感受到一个巴老活着的空间,好像巴老说不定什么时候就回来。实际上巴老没有走,他的灵魂一直在这儿。”

首赴上影演员剧团:巧遇达式常 梁波罗

沿武康路缓步去往巴金故居途经武康路395号——上影演员剧团。团里得知消息,提前安排人等候在门前。一位头戴鸭舌帽和墨镜的男士伸着手迎上来——达式常!冯骥才脱口而出。相识数十载,上一次见面还是冯骥才来沪办画展。多年未见,手,紧紧握在一起。

这是冯骥才第一次来上影剧团。走在上影的星光大道,看着地面上的金色手印,冯骥才拿出手机,拍下了秦怡的手印。

信步来到赵丹塑像前时,表演艺术家梁波罗从楼内走出。梁老师恰巧刚结束拍摄,回团里。冯骥才、达式常、梁波罗,分别是78岁、80岁、82岁,70后80后邂逅,拱手,互道珍重。不相见,不相忘。

剖析文学创作:“我确实有两张面孔”

“冯骥才长篇小说《艺术家们》研讨会”,用主持人的话说“阵容强大”,批评家、作家、出版人等40余人出席,被称为几乎是疫情以来,沪上人数最多、规模最大的一次文学作品研讨会。

研讨会前,散文家、诗人、《上海文学》杂志社名誉社长赵丽宏提早来到位于巨鹿路的上海作协,等候老朋友大冯。他说,“大冯是我一想起来就会微笑的作家。他的创作足迹贯穿了整个新时期,而他强大充沛的创作能量,更是令人感佩。大冯三年来出了六七本书,我都看了。这部《艺术家们》有他的影子,大段的艺术评论是他对艺术的思考和观点。”冯骥才最近的两部长篇《单筒望远镜》《艺术家们》,正是他对亲历的历史的回顾与反思。

“读着读着,耳边仿佛回荡着19世纪的声音、俄罗斯文学的声音,和疫情期间重读《日瓦戈医生》的感觉有点像。”作家孙甘露说,《艺术家们》表面上写的是艺术家的生活,实际上是剧烈变动的时代,一代人漫长精神生活的写照,反映的是时代的视野,也是内心世界的视野。

倾听故友新交们的评析,冯骥才说:“一个作家写完小说,是没有话语权的,交由评论家和读者。关于我的小说,我想说,我确实有两张面孔,一个是《三寸金莲》,一个是《高女人和她的矮丈夫》,两部小说语言风格不同,都是我。如果说‘俗世奇人’系列是我写他者,这一次新作其实写的是另一个冯骥才。”

作为作家和画家的冯骥才,这次写艺术家“非同常人的一群异类”,是“蓄谋已久”,可谓水到渠成。“我确实一直想写一部艺术家的小说。我爱艺术,笔下的艺术家对我来说不是‘他者’,而是并肩的同路人。所以我跟韩美林等画家深交,也会在小说里注入对艺术家的理解。”冯骥才谈到,他写艺术家,写的是心灵史层面的“精神生活”,“我看到的真正的艺术家,是历经困厄后仍然光明、单纯、美好——太阳是黑夜下的蛋,我想写这样的艺术家。”

冯骥才坦言,“当我回到书房,不是我找文学,是文学找我,生活积累到一定时候自己会成熟。”“我不回避自己是一个理想主义和唯美主义者。我的理想发自心灵,我的唯美拒绝虚伪。”

回应大家的祝福和期待,冯骥才说:“今天的讨论我都记得,对我长期有效。我今年实足78岁,身体可以,还能再写两部长篇(小说)。”

驾驶四驾马车:从未停歇,一路风景

文学创作、绘画、文化遗产保护、教育,是冯骥才人生的四驾马车。

3年前采访冯骥才时曾聊过这个话题。这次,把如何排序再次抛给他。“我一直把文学排在最重要的位置,我觉得文学更多地是思考、是对社会的关注。我一般把绘画放在第二位,我天性喜欢绘画,脑子里不断出现画面,到现在也是这样。但最近一年多将近两年时间,我基本没到过画室画画。应该说,文化遗产保护还是第二位,虽然放在第二,但可能抢救的事儿来得很急,某一个东西濒危了必须要跑一趟,必须要到当地帮助它。我现在岁数大了,往往跑起来吃力一点。第四项工作可能是教育,特别是现在我们的文化遗产保护,大多数项目后面没有专家。所以必须培养专业人才,只有一代代专业人才的队伍建立起来,才能对文化遗产保护的明天放心。”

在来沪参加研讨会之前,冯骥才在北京参加了教育文化卫生体育领域专家代表座谈会,从“科学保护是根本”“人才培养是关键”这两个方面提出了建议。

数十年来,这四驾马车错位奔跑,冯骥才驾驶着它们,从未停歇,一路创造风景,一路成为迷人的风景。

采访手记

美与孝

“我把昨天给你带回来了。”“你给我带回来的,还有明天。”这两句出自《艺术家们》结尾的话,打动了《收获》主编程永新和批评家们,读后让人觉得:动人,美。

大冯,朋友们如是称呼冯骥才,1.92米的大个子,却有着丰富浪漫的内心世界,对美的敏感、欣赏、追求与创作。他拍摄天津大学冯研院里夜晚光影不同的徐志摩塑像,只因美;他拍摄武康路某一街角的圆形建筑,只因美;他拍摄巴金故居秋阳下的爬藤,只因美;他拍摄风雨侵蚀的一扇窗,琢磨着怎么更好地保护,只因想要留住文化遗产之美……

高高大大的冯骥才,有着细腻温柔的情感。他是出名的孝子,工作再忙,定会按时去看望母亲。提到母亲,脸上顿时露出柔软的笑容。疫情期间,他传来与母亲的合影:自觉防疫,每与老母见面便施“撞肘礼”,00后老母亲与70后儿子,这幽默顽皮,任谁看了不会心而笑,不祝福!采访临别,暮色中,大冯先生取出手机,唰唰唰找出一张照片给我看,“我妈妈前几天刚过103岁生日。”照片是冯骥才和夫人与妈妈的合影,每个人脸上满是笑容……

(摘编自2020年10月4日《新民晚报》 文/摄影 郭影)