2018年5月25日,近70年未曾向公众开放的原上海生物制品研究所地块揭开了“神秘面纱”;此前,“查公馆”、陈望道故居经过细致修缮后,也受到市民和游客的热捧……这些只是近期一系列重新修缮并开放的老建筑的缩影。通过发掘这些老建筑的底蕴,让我们看到了上海独特的气质,并感受到城市的温度。

建筑 应成为生活的一部分

原上海生物制品研究所地块由3处历史建筑、11栋贯穿新中国成长史的工业改造建筑和4幢风格鲜明的当代建筑共同组成。其中,非常重要的一座建筑就是原哥伦比亚乡村俱乐部。此次修缮并重新开放,其核心就是不能让历史建筑成为封存在玻璃罩中的展示品,而更要成为我们当代生活的一部分。

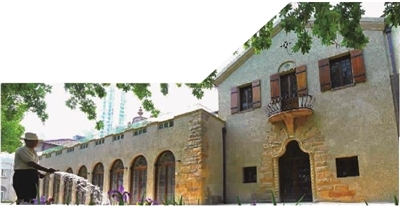

修缮一新的原哥伦比亚乡村俱乐部 均由记者刘歆摄影

1917年,美国侨民在杜美路(今东湖路)50号成立哥伦比亚乡村俱乐部。随着侨民的日渐增多,又在大西路(今延安西路)南侧土地,开始筹建新的哥伦比亚乡村俱乐部。1924年,新的哥伦比亚乡村俱乐部在大西路南建成。总会由东侧的主楼、西南的游泳池(见下图)和西北的健身房组成,三部分相连构成一体,建筑南侧为开阔的球场。此后20年,这里成为侨民度假和娱乐的天堂。

“我们对原哥伦比亚乡村俱乐部建筑进行保护修缮和环境整治,修缮建筑结构劣化,消除结构安全隐患,通过历史考证和价值评估,恢复建筑历史风貌和装饰特色,并结合当代功能需求增加必要的设备设施,提升建筑使用性能和条件,传承历史,延续文脉。”上海建筑装饰(集团)有限公司项目经理杨嘉球说。

杨嘉球介绍,哥伦比亚乡村俱乐部外墙采用黄沙水泥压毛饰面,这是西班牙式建筑一种典型做法,现在大多数的修复方式,都是以黄色涂料装饰,这样做简单易操作,但与历史建筑真实性原则差异较大,“我们这次工程通过多次材料试样、比对,请来老师傅,恢复了这种传统的黄沙水泥拉毛饰面做法。”

修缮前螺旋柱

修缮后螺旋柱

许多来到这里的人不经意一抬头,就会被一个“罗密欧阳台”所吸引——这就是在东侧建筑二层的半圆形挑出阳台,其竖向铸铁栏杆弧形装饰。一层中心为弧形门头,采用螺旋柱支撑,入口两侧为方形窗。“我们在修缮过程中,特别复原了外窗遮阳窗板。”

“我们在1945年之前的历史照片中发现,南北立面外窗两侧有木质铁件装饰的遮阳板,这是西班牙和地中海地区建筑特色,因此予以复原。”杨嘉球说。

历史 蕴藏在一砖一瓦之中

修缮完成的老建筑吸引市民和游客的,除了建筑本身,更有建筑蕴藏的人文历史。

“陈望道故居详细建造年代已不可考,但根据其西班牙式的风格特征,建造年代应于1937年之前,为复旦大学历史最悠久的历史建筑之一。”上海市建筑学会历史建筑保护专业委员会委员沈晓明说,“我们从2017年6月开始进行陈望道故居文物修缮工程设计工作,2018年5月基本完成设计和施工配合工作。修缮后的陈望道故居作为共产党宣言陈列馆受到极大关注,并成为上海市乃至全国重要的党史教育基地和复旦核心的精神和文化地标。”

修复陈望道故居的过程,也是沈晓明对于陈望道先生再认识的过程,“我们通过对文物建筑的历史调查、现状查勘和陈望道先生家属和学生的口述调查,睹物思人,真正感受到了陈望道先生崇高的革命精神、爱国精神和科学精神。”

修缮设计初期,就是关于陈望道先生在故居中生活、工作和接待情况的大量调研。“对照历史照片,我们梳理清楚了建筑各空间原有的历史功能和交通流线。甄别故居内的家具杂物,我们将陈望道先生使用过的茶几、桌椅和家中摆设精心地保护下来,为日后科学地还原历史原貌打下基础。”沈晓明介绍。

沈晓明特别提到,此次还修缮了建筑原本失效的防潮层,砖木结构文物建筑最常见的建筑病害得以根治,“同时,我们还非常隐蔽地在建筑中植入了新的机电设施和管线,让这幢文物建筑能满足今后开放、展陈和宣教的使用功能。”

修缮后初步完成展陈工作的陈望道故居,充分展现了第一代中国共产党人坚定的理想信念和爱国报国的忠贞抱负,“我们希望通过一片片墙色斑斓的墙,一扇扇微开的门,一户户透光的窗,一把把泛锈的把手,一行行手痕斑斑的栏板,一步步足迹凹陷的踏步,一盏盏微光轻洒的灯,让参观者能够想象出当年陈望道先生在这里踱步、沉思、奋笔的一个个场景。这就是陈望道故居文物建筑历史的温度,也是我们从事文物建筑修缮设计核心的价值。寄情于这幢实实在在的文物建筑,我们更怀念他。”沈晓明说。

文化 让城市有气质有温度

沈晓明也是洛克外滩源历史建筑群保护修缮设计的总建筑师,“这个项目从2003年的研究开始,历经多年设计的艰辛,2010年朝向外滩的历史建筑多数修缮完毕,向世人开放,今天,这里已经成为了市民徜徉休闲的有故事而温馨的去处。历史的建筑、自然的环境、时尚的生活,这就是我们最重要的设计理念。”

在上海建筑装饰(集团)有限公司副总经理冯蕾看来,城市更新绝对不是给老建筑“涂脂抹粉”,而在于恢复其以往的活力,“历史建筑不是只能作为封存起来的艺术品,而是要让市民真正走进去,近距离的接触才能让建筑变得可以阅读,让他活化成为我们当代生活的一部分,让我们这些传统修复工艺的传承更具有意义。”

“最近老建筑的改造,随着几个新项目的对外开放而又成为如火如荼的话题,比起修旧如旧地还原建筑风貌,如今我们更关心的是如何让老建筑拥有新的生命力,突出‘老建筑、老厂房、新产业、新生命’的格局。”同济大学建筑与城市规划学院博士生、“弄设计”创始人汪昶行表示,“现在的老建筑改造后更多的是复合型的功能,而这也将反映到建筑改造的手段之上。所以,新型产业背景下的老建筑改造还是应以产业内容优先为导向。比起改成什么样,我们更关心的是改成什么用。”

上海美术学院副院长金江波认为,老建筑被重新“激活”,很重要的一个意义就在于能够把城市的记忆重新带回到人们的视野中,“城市中经典老建筑的文化底蕴,具有丰富的人文精神,在建筑的空间中,历史与现代在这里交融,能够让更多的人享受和‘触摸’到历史的温度、城市的温度。”

金江波认为,对于上海这个城市来说,需要有更多的名人故居、优秀历史建筑等回到我们的公共空间,同时他也建议有关部门能够多多关注工业遗存,“城市工业遗存的更新与转型,对于打造具有特色的文创园区有着非常重要的作用,将推动上海按照绿色发展理念,建立高效、低耗、低污染的生态产业体系。”

“城市,归根到底还是要让人们居住的,今天我们重新修缮并利用老建筑,寻找的就是一种人与人沟通的空间,并以此承载人们精神上的一种沟通。”金江波说。

记者手记 城市文化“密码”

建筑,就像是城市的“DNA”,不仅是区分城市的重要标志,更蕴含着城市文化的“密码”。

纽约,随处可见摩天大楼,每个街道都镌刻着20世纪工业文明飞速发展的痕迹,整个城市的律动展现出商业文明高度发展的成果;巴黎,不仅可以看到当代的建筑,也可以看到许多历史遗迹,更因为像卢浮宫这样的经典地标,不仅继承了城市的传统和气质,也给城市注入了文化。

在上海,随着深化城市有机更新,坚持“留改拆”并举、以保留保护为主,把对历史保护建筑保护放到更加重要的地位。各类旧址遗址、名人故居、优秀历史建筑等必将发挥更加重要的作用,成为我们生活的这座城市活着的历史,非常宝贵的财富。

(摘自2018年5月29日《新民晚报》 首席记者方翔)