作为党的诞生地,上海拥有丰富的红色文化旅游资源,保存下来的革命遗迹多达440余处。在这个十一黄金周,如果你想开启一趟“红色之旅”,感悟跨越百年的初心传承,那深藏在上海市中心的这条南北向石库门弄堂——渔阳里,无疑是不能错过的一站。

位于今天南昌路100弄2号的老渔阳里。 文汇报记者邢千里摄

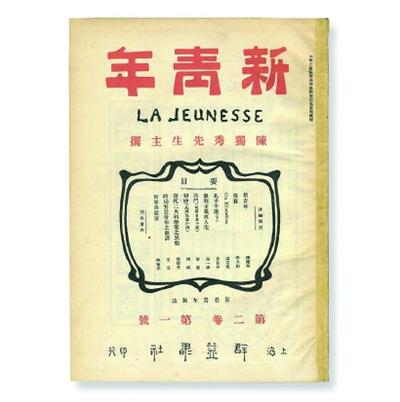

历史照片中的新渔阳里

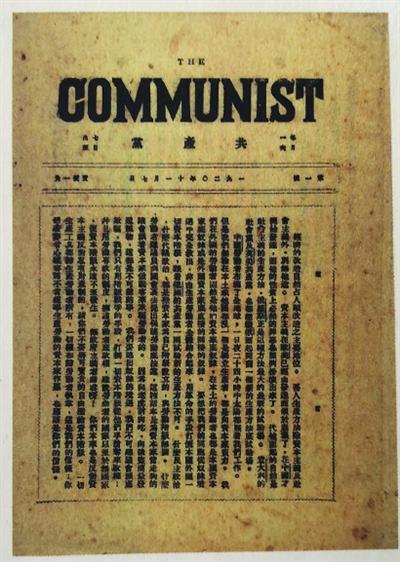

中共第一份党刊《共产党》月刊

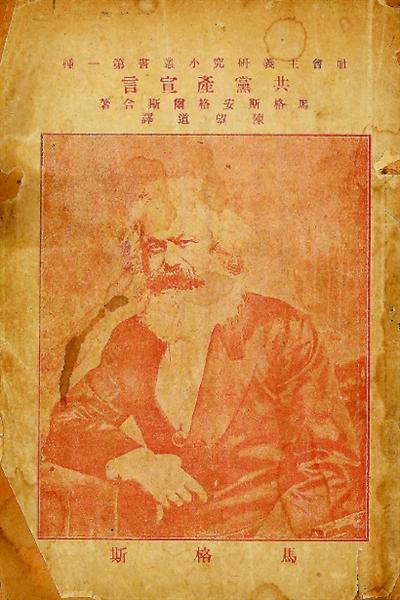

1920年8月第一版《共产党宣言》中文全译本,由于疏漏,书名被错印为《共党产宣言》

渔阳里的红色景点共有两幢小楼,因建成年代不同,分别为老渔阳里2号(今南昌路100弄2号)及新渔阳里6号(今淮海中路567弄6号)。这两处看似寻常的石库门建筑,却与中国共产党的诞生及初期活动紧紧地维系在一起,创造了党史上的诸多“第一”。

2020年是中国第一个共产党组织(中国共产党上海发起组)创建100周年,第一个社会主义青年团(上海社会主义青年团)成立100周年,也是《共产党宣言》第一个中文全译本出版100周年,这三件影响中国历史、载入史册的大事都发生在渔阳里,建党前的相关筹备活动,也都发生在渔阳里。

“在这片街区内,中国先进分子完成了精英聚集、理论宣传、阶级动员、人才培养、组织创建、筹建全国代表大会等工作,实可谓中国共产党、中国青年团的发源地和中国共产主义运动的策源地。”上海市中共党史学会渔阳里历史文化研究会会长、上海大学马克思主义学院李瑊这样表示。

孕育中国共产党,诞生中国第一个共产党早期组织

时间回到1920年的春天,彼时的南昌路还叫环龙路,一位身着长衫的中年人,带着行李走进这条路上的老渔阳里2号。他是被毛泽东誉为“五四运动总司令”的陈独秀。这一年早些时候,为躲避追捕,陈独秀与李大钊迎着鹅毛大雪,乘坐带篷骡车悄悄离开北京。李大钊和陈独秀约定:我在北方,你在南方,我们分别为创建中国马克思主义政党做准备。这就是中国共产党创建过程中“南陈北李,相约建党”的故事。

陈独秀入住后,以其在思想、文化等多个领域的巨大影响力,吸引了许多朝气蓬勃、富有理想、满怀报国之志的年轻人。仿佛有着神奇的磁力,这里先后聚集了李汉俊、俞秀松、邵力子、沈玄庐、陈望道、李达等一批新文化运动者和早期共产主义者。

毛泽东亦曾经在1920年来上海时到此拜访陈独秀,他在延安接受斯诺采访时曾说:“我与他(陈独秀)讨论我读过的马克思主义书籍,陈独秀谈他自己的信仰的那些话,在我一生中可能是关键性的时期,对我产生了深刻的影响。”

聚集在陈独秀周围的精英群体是“那批有志于搞政治而倾向于马列主义的新朋友”,他们的共同特点是文化程度高、年纪较轻、对新兴事物有着敏锐的观察力、富有革命朝气。据陈望道回忆:大家住得很近(都在法租界),经常在一起,反复地谈,越谈越觉得有组织中国共产党的必要。

1920年4月,俄共远东局代表维经斯基来华,经由北京来沪,在老渔阳里2号会见陈独秀及李达、陈望道、俞秀松、李汉俊等人,商讨建立共产党的问题。6月,陈独秀、李汉俊、俞秀松、施存统、陈公培在老渔阳里2号开会,决定成立共产党,当时名为“社会共产党”,选举陈独秀为书记,并起草了具有党纲、党章性质的若干条文。8月,陈独秀与李大钊商议决定,上海共产党早期组织定名为“中国共产党”,这是中国的第一个共产党组织,最初成员有陈独秀、杨明斋、李达、李汉俊、陈望道、俞秀松、沈玄庐等。

上海的共产党早期组织成立后,即致函各地,建议“组织支部”;同时施存统去日本,陈公培去欧洲,联系了有关人员;11月拟订了《中国共产党宣言》。因此,上海的共产党早期组织在筹建全国政党的过程中,发挥了重要的组织和发起作用。

宣传马克思主义的坚强堡垒,见证《共产党宣言》首个中文全译本的校对和策划出版

共产党早期组织极为重视宣传工作。陈独秀曾说:要改变思想,须办杂志。李汉俊也说:要搞社会革命,便不得不依靠宣传。

1920年陈独秀寓居上海,影响巨大深远的《新青年》杂志也从北京迁回上海,编辑部即设在老渔阳里2号陈家。这一年9月,《新青年》从第八卷第一号起,正式成为上海的共产党早期组织的机关刊物。改组后的《新青年》,还特设“俄罗斯研究” 专栏,开展社会主义讨论。该刊在全国各地拥有大量读者,成为宣传马列主义理论和思想的重要阵地。

这里还是中共第一份党刊《共产党》月刊、第一个工人刊物《劳动界》周刊的编辑部。

而翻译《共产党宣言》、出版《共产党宣言》单行本,亦是筹建中国共产党的重要准备工作之一。当时,陈独秀、沈玄庐、戴季陶、邵力子等人,在白尔路三益里17号(今自忠路,济南路与顺昌路之间)的《星期评论》编辑部商讨后,决定由陈望道来翻译《共产党宣言》。同乡好友邵力子出面,向陈望道发出了邀稿函,请他试译《共产党宣言》一书,计划译好后在《星期评论》上连载。

为了潜心翻译,陈望道回到了故乡义乌分水塘,“费了平时译书的五倍功夫”,终于完成了《共产党宣言》的翻译,还留下了“真理的味道有点甜”的佳话。在完成《共产党宣言》的翻译后,《星期评论》社希望他到上海担任该刊的编辑工作。于是,陈望道来到了上海,与渔阳里的不解情缘也由此开始。

据记载,陈望道到上海,寄住的是邵力子家——太平桥三益里5号。陈望道住在三益里,去的最多的地方却是渔阳里。他把译稿连同日文、英文版《共产党宣言》交给了李汉俊校对,李汉俊校完后又交给住在环龙路老渔阳里2号的陈独秀再校,最后由陈望道改定。

当时经费十分紧张,就在此时,共产国际远东局维经斯基来沪找陈独秀商量成立中国共产党一事,陈独秀提出了拟出版 《共产党宣言》的设想,希望得到共产国际的帮助,维经斯基当即表示可予资助。为此,上海共产党早期组织在辣斐德路成裕里(今复兴中路221弄12号)设立了“又新印刷所”。

1920年8月,第一个《共产党宣言》中文全译本在上海正式出版,封面印有水红色马克思半身像,首版刊印了1000册,很快售罄。由于疏漏,当时书名错印为 “共党产宣言”。次月,书名更正后,改封面颜色为蓝色,又加印1000册,也很快售罄。

“老渔阳里2号,参与并见证了 《共产党宣言》首个中文全译本的校对和策划出版。”李瑊介绍,不仅如此,陈望道还曾入住于此——1920年年底,陈独秀去广州,陈望道接任 《新青年》主编。因工作需要,陈望道搬到老渔阳里2号楼下统厢房借住。在这座党的早期指挥部里,他独当一面,为党的发展和壮大作出了不可磨灭的历史贡献。

100年前,一群年轻人在这里创建了中国首个青年团组织

如果说,老渔阳里孕育了党的诞生,新渔阳里则孕育了社会主义青年团的诞生。1920年8月22日,上海社会主义青年团在新渔阳里6号发起成立,俞秀松担任了上海社会主义青年团书记。

新渔阳里6号,原为戴季陶寓所,后来为中俄通讯社社址——1920年4月维经斯基来华时创办,负责人为杨明斋。

20世纪初年,以学生为核心的“青年”作为一种社会角色,被赋予了担负“救国使命”的特殊义务。陈独秀在新文化运动的宣言书《敬告青年》中明确宣示:“青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在人身。”

“新、老渔阳里是相互配合的:秘密的党的会议都在老渔阳里召开,公开或半公开的活动在新渔阳里进行。”李瑊如是说。出于创建先进政党、从事革命实践的需要,1920年9月,新渔阳里6号挂出了“外国语学社”的招牌,对外称:“本学社拟分设英法德俄日本语各班,现已成立英俄日本语三班……”其实,这是党开办的第一所培养革命干部的学校,用学外国语掩护革命活动。

在这所特殊学校里,陈望道亲自讲授《共产党宣言》,他特别注重结合时局、洞察当时的时代风云,关注和回答100年前时代和实践提出的重大问题。

在外国语学社,老师大多是上海的共产党早期组织成员:李汉俊教法语,袁振英教英语。李达教日语,俄语课由校长杨明斋和维金斯基的夫人库兹涅佐娃任教,学生增多后,又聘请了王元龄任教。学生主要学习俄语和马克思主义著作,为赴苏俄作准备。

在如今的新渔阳里6号,仍保留着百年前的场景:一楼厢房排着长凳和课桌,挂着黑板,当年,10来平米的教室内,最多时要挤进50余人。

当时,学员主要由各地共产党早期组织或青年团推荐,每月的生活费只有5元6角,条件十分艰苦,但他们内心富足、信仰坚定,有时节衣缩食,5个人分吃4个人的饭菜,用省下的那一份饭钱购书买报。青年学生在上课之余,积极参加革命实践,下厂调查、撰稿、发行,有些人还参加油印、运送、散发革命传单,1920年上海第一次庆祝“五一”国际劳动节的筹备活动,1921年“三八”妇女节纪念会和纪念“五一”国际劳动节筹备会,都在这里举行。

刘少奇就是这些学生中的一个。在渔阳里学习生活了八个月之后,他经上海的共产党早期组织介绍启程赴俄,辗转到莫斯科学习,在那里他正式加入了中国共产党。萧劲光、任弼时、罗亦农、汪寿华、谢文锦、王一飞、梁柏台、李启汉……和刘少奇一样,1921年春天,先后有30多名学员分三批去莫斯科学习,他们日后都成了中国革命的骨干。

据相关人士回忆,老渔阳里2号原先与新渔阳里6号有弄堂相通,两处相隔仅数十米。当年,可从南昌路直通到淮海路,在这里匆匆来往的有许多将民族兴亡、国家前途视为己任的革命青年,弄堂里常常回响着他们的读书声、论辩声,这条通道也被称为“马克思主义小道”。如今,静静凝听历史回响,仿佛依然能感受到当年的激情飞扬、热血沸腾。

相关链接

渔阳里:革命征程的起点

◆创建中国第一个共产党组织

1920年8月,在老渔阳里2号成立中国第一个共产党组织。上海的共产党早期组织成立后,致函各地,建议“组织支部”,起到了中国共产党发起组的重要作用。

◆《新青年》编辑部所在地

1920年春陈独秀南迁上海,在新文化运动和五四运动中影响巨大的《新青年》编辑部即设在老渔阳里2号陈家。《新青年》杂志从第八卷第一号开始,正式成为中国共产党上海发起组的机关刊物。1920年9月,成立新青年社,这是共产党组织建立的第一个出版机构,专事出版发行《新青年》。改组后的《新青年》特设“俄罗斯研究”专栏,开展社会主义讨论,成为宣传马列主义理论的重要阵地。

◆创立中国第一个青年团组织

1920年8月22日,成立了全国第一个青年团组织——上海社会主义青年团,俞秀松担任书记。共产党组织成员不论年龄大小,都加入青年团。上海社会主义青年团建立后,向各地分发团章和信件,要求建立团的组织,并经常与各地互通情况,交流经验,实际上起到了发动和组织成立中国青年团的作用。

◆中国共产党第一个干部培训学校——外国语学社

1920年9月成立,设于新渔阳里6号,由杨明斋任校长,俞秀松任秘书。外国语学社的办学目的,一为掩护团的工作,二为培养党团干部,学生都由各地共产党早期组织推荐。

◆推动出版陈望道翻译的《共产党宣言》首个中文全译本

陈望道在浙江义乌分水塘家中完成了《共产党宣言》第一个中文全译本的翻译,然后将译稿带到上海,由陈独秀、李汉俊校阅。

◆创办《共产党》月刊

1920年11月7日俄国十月革命三周年纪念日之际,出版《共产党》月刊。这是上海共产党组织的内部刊物,也是中国共产党的第一个党刊。《共产党》月刊的出版,在中国擎起了第一面共产党大旗,为人们指明了前进的方向,毛泽东称誉为“旗帜鲜明”。

◆成立第一个由中共组织领导的工会团体——上海机器工会

1920年10月,在新渔阳里6号召开上海机器工会发起会。11月,上海机器工会在白克路207号(今凤阳路186号)召开成立大会,孙中山、陈独秀等到会发表演说。这是全国第一个由共产党组织领导的工会团体,为中国共产党的成立奠定了阶级基础。

◆中共“一大”筹备之处

1921年6月,李达、李汉俊以老渔阳2号为联络处,进行召开全国代表大会的筹备工作,确定会议地点和日程,致函各地的共产党组织委派代表到上海参加会议,起草并刻印有关文件。

1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在望志路106号(今兴业路76号)召开。7月30日,会议因租界密探闯入而中断。当夜,李达、毛泽东、周佛海等部分代表在老渔阳里2号商议继续会议的办法。

(摘自2020年10月1日《文汇报》 记者李婷)