上海市老年基金会

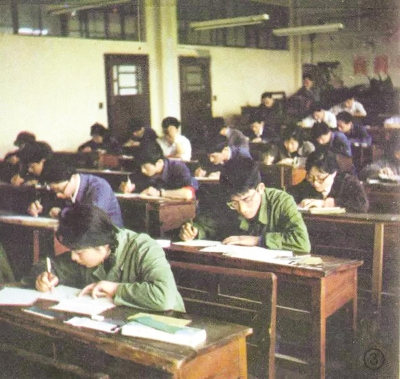

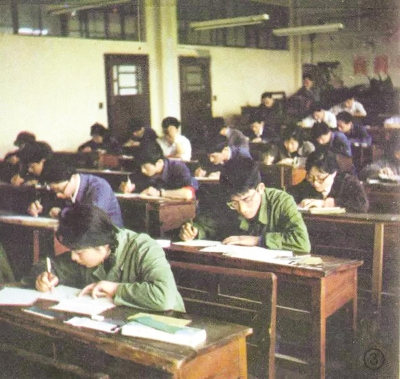

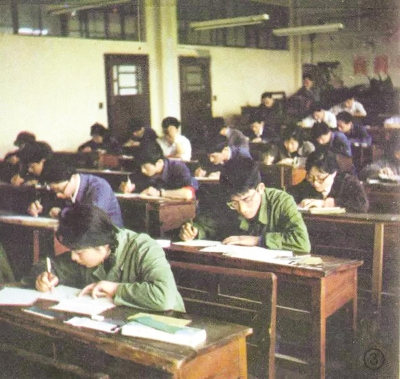

有一种青春叫 “高考”。40年前,2800余名77、78级学子在千万人的角逐中脱颖而出,从五湖四海汇聚到上海交通大学。他们有着怎样的高考经历?他们是如何从工厂、农村、部队、学校来到这里,最终改变自己甚至整个国家命运的?日前,“只争朝夕岁月——上海交大77、78级校友入学40周年专题展览”举行。77、78级交大学子当年的高考准考证、录取通知书等134件珍贵实物展品和丰富图文资料首次亮相,述说着属于那一代人的青春岁月。  当年上海交大研究生入学考试场景

当年上海交大研究生入学考试场景  高考准考证。当年高考报名费只需5角 不拘一格录取优秀学子在上海交通大学,77、78级学子当年只争朝夕、刻苦攻读的风貌,通过一次集中展览,呈现在了我们面前。展方对当年入学的2800余名交大学子做了大数据分析后发现:这些学子中的男女比例约为 7∶1;77、78级本科生来自全国23个省市自治区,他们当中年龄最大的32岁,最小的只有15岁;来自于工厂、农村、部队、学校等各行各业。毕业后,他们或是意气风发地奔赴国家建设的各行各业,或是远渡重洋走向世界。他们不但改变了自己的命运,也成为了中国四十年改革开放建设事业的见证者、参与者和弄潮儿。改革开放前夕,人才匮乏成为我国现代化建设的最大制约。彼时的上海交大,在招生之初就下定决心要尽可能招收有学习基础的青年进入大学深造,尽可能快地培养有知识、懂技术、会科研的经济建设接班人,填补我国科学技术队伍的人才断层。这次展览中,有一张不太引人注意的照片——1978级上海交大应用数学系研究生糜解正在向他的导师程极泰汇报自己的学习情况。这虽然是一张普通的师生讨论照片,但对于当时的高校来说却弥足珍贵。原来,1978年,由于多年来“唯成份论”思想在人们头脑中的影响仍存在,“不拘一格降人才”对于一所大学的招生来说非常宝贵。糜解是一名学习工作成绩优秀的中学教师,但他以前被认为“家庭出身不好,社会关系复杂”。面对这样的情况,上海交大大胆冲破“唯成份论”的羁绊,在慎重调查研究的基础上,向上级部门如实地反映情况,并主动表明态度,贯彻邓小平提出的“在人才问题上,必须打破常规去发现、选拔和培养杰出的人才”“招生主要抓两条:第一是本人表现好,第二是择优录取”的精神,按照当时“有成份不唯成份,重在政治表现”的原则,录取糜解为恢复高考后第一届应用数学系研究生,这在当时堪称是一件石破天惊的大事,引起了极大的社会反响。当年10月,多家新闻媒体相继登载社论或文章报道此事,并予以高度评价。也就在同一年的本科招生中,上海交大还录取了当时被认为“家庭成份不好”的考生30人,占招生总数的2.1%。因 “家庭成份不好”而升学有困难的青年,由此看到了学习成才、报效祖国的希望。老师们满腔热情、勤勉授课,学生们夜以继日、刻苦攻读。上海交大见证了77、78级学子们这段难忘的奋斗历程,他们求知若渴、惜时如金,改变了自己和国家的命运,成为中国40年改革开放的生动写照。

高考准考证。当年高考报名费只需5角 不拘一格录取优秀学子在上海交通大学,77、78级学子当年只争朝夕、刻苦攻读的风貌,通过一次集中展览,呈现在了我们面前。展方对当年入学的2800余名交大学子做了大数据分析后发现:这些学子中的男女比例约为 7∶1;77、78级本科生来自全国23个省市自治区,他们当中年龄最大的32岁,最小的只有15岁;来自于工厂、农村、部队、学校等各行各业。毕业后,他们或是意气风发地奔赴国家建设的各行各业,或是远渡重洋走向世界。他们不但改变了自己的命运,也成为了中国四十年改革开放建设事业的见证者、参与者和弄潮儿。改革开放前夕,人才匮乏成为我国现代化建设的最大制约。彼时的上海交大,在招生之初就下定决心要尽可能招收有学习基础的青年进入大学深造,尽可能快地培养有知识、懂技术、会科研的经济建设接班人,填补我国科学技术队伍的人才断层。这次展览中,有一张不太引人注意的照片——1978级上海交大应用数学系研究生糜解正在向他的导师程极泰汇报自己的学习情况。这虽然是一张普通的师生讨论照片,但对于当时的高校来说却弥足珍贵。原来,1978年,由于多年来“唯成份论”思想在人们头脑中的影响仍存在,“不拘一格降人才”对于一所大学的招生来说非常宝贵。糜解是一名学习工作成绩优秀的中学教师,但他以前被认为“家庭出身不好,社会关系复杂”。面对这样的情况,上海交大大胆冲破“唯成份论”的羁绊,在慎重调查研究的基础上,向上级部门如实地反映情况,并主动表明态度,贯彻邓小平提出的“在人才问题上,必须打破常规去发现、选拔和培养杰出的人才”“招生主要抓两条:第一是本人表现好,第二是择优录取”的精神,按照当时“有成份不唯成份,重在政治表现”的原则,录取糜解为恢复高考后第一届应用数学系研究生,这在当时堪称是一件石破天惊的大事,引起了极大的社会反响。当年10月,多家新闻媒体相继登载社论或文章报道此事,并予以高度评价。也就在同一年的本科招生中,上海交大还录取了当时被认为“家庭成份不好”的考生30人,占招生总数的2.1%。因 “家庭成份不好”而升学有困难的青年,由此看到了学习成才、报效祖国的希望。老师们满腔热情、勤勉授课,学生们夜以继日、刻苦攻读。上海交大见证了77、78级学子们这段难忘的奋斗历程,他们求知若渴、惜时如金,改变了自己和国家的命运,成为中国40年改革开放的生动写照。  1982年2月5日,“英雄杯”全国大学生篮球赛,上海交大男队以一分险胜清华大学队 “我要把82岁当做28岁来过”“《机电能量转换》李仁定、《电路基本理论》倪振群、《电力系统》吴惟静、《继电保护》郁惟镛、实验指导侯志俭、论文指导顾新之等老师的教学态度、教学水平和教学风格至今印象深刻。教《高等数学》的雷英彦老师在讲授极限理论时,一句‘一尺之棰,日取其半,万世不竭’,把中国古代哲学思想和数学巧妙地融合到一起,让人即刻理解了‘趋近于零但不等于零’的概念,这也成为我日后在工作中永不停步、追求卓越的动力。”时过 40年,77、78级电工及计算机科学系学生袁继烈依然清楚地记得任课老师的名字和他们所说过的话。不单单是袁继烈,几乎所有77、78级学子对自己当年所上的课程和任课教师都记得非常清楚,因为在当时,教与学是学校的中心工作。蛰伏了整整11年,77、78级学子对知识和科学的渴望一下子被激活迸发,老师们也恨不得将毕生所思所想所学全都传授给学生。没有课本,老师就自编讲义、油印教材,用他们对未来的渴望,点燃学子的激情和梦想;教室里没有空调,夏天闷热难当,冬天犹如冰窟,朝北的教室条件更为不适,但是老师们却丝毫没有怨言,讲授、板书、答疑、实验无不兢兢业业、一丝不苟。走上讲台讲授专业课的不仅有普通教师,还有校长。展览中,有两张特别的照片:一张是著名电子学家、当年已77岁的时任校长朱物华开设“水声工程原理”新课,为研究生授课的场景;另一张是1980年时任校长范绪箕在实验室指导学生。这在当时并不是什么“稀罕事”:因为除了校长,学校的系级干部也有三分之二时间在参加学校教学科研第一线的工作。甚至许多两鬓斑白的老教师不顾年事已高,主动回到学校,提建议、谈设想,表示要上教学科研第一线,把有生之年献给教育事业。已八旬高龄的时任中国科学院学部委员周志宏风趣地说:“我年纪虽老,但我这部机器加点油,还可以用!我要把82岁当做28岁来过,把有限的生命投入到祖国无限的教育事业中去。”“门槛高,基础厚,要求严”,上世纪50年代,当时的交大副教务长张鸿将学校的教学传统归纳为这三个词。改革开放初期的上海交大师生正是靠自己的努力,希望回归到“老交大传统”。在这样的氛围下,“老交大”刻苦学习的风气也在学子中间蔓延。77、78级动力机械工程系学生席时桐回忆说,“一年级上课形式有大课和小课,数学、政治、算法语言等上大课,全年级研究生同学一起在新上院600号阶梯教室上课。大致一年左右之后,陆续进入各自的教研组,开始在导师的指导下开展课题研究和论文撰写。珍惜来之不易的机会,大家学习都很努力,如当时学校的计算中心在科学馆,上机需要预约时间,经常可能被安排在半夜。”“四年的大学生涯,刻苦自觉的学习,是形成了一种风气。清晨看见大家不是在体育锻炼,就是在背外语。晚上,夜自修各个教室客满。那时,宿舍教室晚上都是要熄灯的,所以在熄灯后,走廊看书,路灯下看书都有,也有买电池、打手电看书的,当然都是在牛庄路、虬江路、中山公园那些电子市场买的再生利用电池,便宜呀。”77、78级应用物理系学生杜国桢说道。

1982年2月5日,“英雄杯”全国大学生篮球赛,上海交大男队以一分险胜清华大学队 “我要把82岁当做28岁来过”“《机电能量转换》李仁定、《电路基本理论》倪振群、《电力系统》吴惟静、《继电保护》郁惟镛、实验指导侯志俭、论文指导顾新之等老师的教学态度、教学水平和教学风格至今印象深刻。教《高等数学》的雷英彦老师在讲授极限理论时,一句‘一尺之棰,日取其半,万世不竭’,把中国古代哲学思想和数学巧妙地融合到一起,让人即刻理解了‘趋近于零但不等于零’的概念,这也成为我日后在工作中永不停步、追求卓越的动力。”时过 40年,77、78级电工及计算机科学系学生袁继烈依然清楚地记得任课老师的名字和他们所说过的话。不单单是袁继烈,几乎所有77、78级学子对自己当年所上的课程和任课教师都记得非常清楚,因为在当时,教与学是学校的中心工作。蛰伏了整整11年,77、78级学子对知识和科学的渴望一下子被激活迸发,老师们也恨不得将毕生所思所想所学全都传授给学生。没有课本,老师就自编讲义、油印教材,用他们对未来的渴望,点燃学子的激情和梦想;教室里没有空调,夏天闷热难当,冬天犹如冰窟,朝北的教室条件更为不适,但是老师们却丝毫没有怨言,讲授、板书、答疑、实验无不兢兢业业、一丝不苟。走上讲台讲授专业课的不仅有普通教师,还有校长。展览中,有两张特别的照片:一张是著名电子学家、当年已77岁的时任校长朱物华开设“水声工程原理”新课,为研究生授课的场景;另一张是1980年时任校长范绪箕在实验室指导学生。这在当时并不是什么“稀罕事”:因为除了校长,学校的系级干部也有三分之二时间在参加学校教学科研第一线的工作。甚至许多两鬓斑白的老教师不顾年事已高,主动回到学校,提建议、谈设想,表示要上教学科研第一线,把有生之年献给教育事业。已八旬高龄的时任中国科学院学部委员周志宏风趣地说:“我年纪虽老,但我这部机器加点油,还可以用!我要把82岁当做28岁来过,把有限的生命投入到祖国无限的教育事业中去。”“门槛高,基础厚,要求严”,上世纪50年代,当时的交大副教务长张鸿将学校的教学传统归纳为这三个词。改革开放初期的上海交大师生正是靠自己的努力,希望回归到“老交大传统”。在这样的氛围下,“老交大”刻苦学习的风气也在学子中间蔓延。77、78级动力机械工程系学生席时桐回忆说,“一年级上课形式有大课和小课,数学、政治、算法语言等上大课,全年级研究生同学一起在新上院600号阶梯教室上课。大致一年左右之后,陆续进入各自的教研组,开始在导师的指导下开展课题研究和论文撰写。珍惜来之不易的机会,大家学习都很努力,如当时学校的计算中心在科学馆,上机需要预约时间,经常可能被安排在半夜。”“四年的大学生涯,刻苦自觉的学习,是形成了一种风气。清晨看见大家不是在体育锻炼,就是在背外语。晚上,夜自修各个教室客满。那时,宿舍教室晚上都是要熄灯的,所以在熄灯后,走廊看书,路灯下看书都有,也有买电池、打手电看书的,当然都是在牛庄路、虬江路、中山公园那些电子市场买的再生利用电池,便宜呀。”77、78级应用物理系学生杜国桢说道。5万美元购得三台电脑奠定交大计算机系“创业之基”

此次展览还特别回顾了这一幕:1978年10月,12位上海交大教授组成访问团,踏上赴美考察之旅。

在美国47天,这个代表团共访问了20个城市、27所大学、14个研究单位和工厂,联系接触了200多位美国朋友和400多位美籍华人、校友等,初步考察美国高等教育情况,并向美国各界和广大校友介绍了国内情况。这一项国际交流之举,可谓 “石破天惊”,因为当时中美两国尚未正式建交;而上海交大的这一举动为中国的高等教育打了一针“清醒剂”。当时计算机在美国已广泛运用于教学、科研、医疗等领域,但上海交大还没有这个专业。访问团与马里兰大学朱耀漠、波士顿王氏电子计算机公司王安、朱祺瑶等校友,讨论交大建立电子计算机中心之事。此行,身为团长的邓旭初带了8万美元,与王安一番商谈后,王安半卖半送给交大三台电脑微机,访问团为此花了5万美元。这三台电脑,成了交大计算机系的“发家之本”。这次赴美之行,架起了上海交大乃至中国高校与海外校友、学者交流的桥梁,开通了中国高校从海外引智和引资的道路。紧接着,一批海外著名教授,如杨振宁、李政道、克莱因,企业家王安等,纷纷来到学校进行学术交流。交大的计算机、通信、图像处理等一批新兴学科与实验基地纷纷启动,理科和人文社会学科建设也得到了恢复,还促成了生物医学工程专业等一系列新兴学科的建立。正当大多数学子在知识的海洋中尽情遨游时,还在机械工程系就读的77、78级学生倪军参加了一次特别的考试——我国第一批公派出国世行生的考试。1981年11月,中国政府批准世界银行贷款第一个大学发展项目,这是中国高校首次接受世界银行贷款。当时的很多高校接受这笔贷款后,都选派了本校教师出国进修。时任校长范绪箕亲自负责这一项目,他坚持选送38位优秀毕业生出国留学,并亲自为每位学生联系美国、加拿大、英国、德国等一流大学的导师。上海交大的这38位“世行生”是改革开放后第一批走出国门的中国学子。如今,他们已成为各个领域的佼佼者,他们之中,有美国哥伦比亚大学终身教授姚一心、美国罗格斯大学终身教授卢毅成、上海会畅通信股份有限公司CEO黄元庚、软银中国资本主管合伙人华平,还有上海交大密西根学院创始院长、现任荣誉院长倪军。如饥似渴的学习精神,在当时校园里蔚然成风。“我们犯愁怎么能在图书馆里抢到一个空闲的位置,常常以为自己来得够早,却总有人比你捷足先登;我们担心的是学习时间不够用怎么办,食堂窗口前排队的一点时间也要掏出随身携带的外语单词本,口中念念有声;我们执着于每一个问题,下课铃一响便一拥而上,把老师团团围住,提问就像连珠炮,绝不放过一个疑问……”77、78级电子工程系张伟说,面对劲头十足、求知若渴的学生,学校也特别重视,各门功课都安排了最好的老师,每门主课更配置了辅导教师。珍惜来之不易的读书机会,要把失去的青春夺回来,深深地扎根在那一代人的心里。(摘自2018年6月17日《文汇报》 记者姜澎)

021-62994399、62255578

主办单位:上海市老年基金会