编者按

2019年伊始,民政部下发通知明确,从新修订的老年人权益保障法实施之日,也就是2018年12月29日起,各级民政部门不再受理养老机构设立许可申请,今后申办养老机构只需依法登记和备案。主管部门要做的,是加强养老机构事中事后监管——业界将这视作深化养老服务“放管服”改革、鼓励社会力量参与养老服务的实质性举措。

我国正处在快速老龄化时期,优质养老服务的供给跟不上社会需求的膨胀。在有效保障基本养老服务的前提下,支持社会力量“入场”、提供多层次、多样化的养老服务,已是当务之急。但门槛的降低,只是社会力量参与养老服务的前提,做养老服务比这复杂太多。这一点,没有谁比那些已经“入场”的社会力量更清楚。单只聚焦养老机构的话,这个领域历史不短、从业者不少,但没有特别成熟、普遍适用的“成功之道”。

这几年,进入沪上养老领域的社会力量正“肉眼可见”地增多,大多数人怀着对未来的积极预期,在当下的辛酸苦辣中摸索养老服务的门道。文汇报2019年1月15日起推出“上海养老院调查”系列报道,记者实地调查各种类型的养老院,访谈多家养老院院长,了解他们的从业经历,听听他们对行业发展的见解和建议。

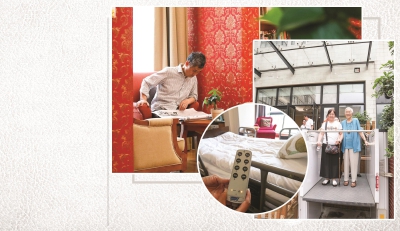

①遐福养老院内环境舒适宜人,老人在公共空间看书读报。②遐福养老院配备专业寝具,通过遥控可以方便老人调整寝具姿态。③遐福养老院在入口处特意安装了升降装置,便利老人出行。均文汇报记者叶辰亮摄制 李洁图

上海遐福养老院所在大楼原来是杨浦区一所酒店式公寓,前两年开发商彻底改造整栋建筑,把“客群”从年轻白领变为退休老人。投资方请来从没从事过养老服务的蔡琦担任院长,院长的履历跟养老没有任何关系——他先后在东方明珠广播电视塔、黄浦江游船公司、东方绿舟宾馆做过管理者,“服务业出身,跨界做养老”。

遐福养老院共有230张床位,2016年底开业至今,入住率已有35%。投资者预判,面向中高收入老年群体的养老机构是有市场的。蔡琦平常总在11个楼面上上下下,他是从研究“客户需求”角度去观察老年群体日常生活的,所以对老年人群的吃住、养生、社交状况颇有些独特的理解。

吃饭 家庭结构决定饮食结构

遐福养老院每月举办一次自助餐会,那一天是全体老人的“打牙祭之日”:餐品一改平时少油少盐的清淡风格,甚至会提供龙虾意面、烟熏三文鱼之类的“靓菜”,老人们可以随便吃、尽情吃。

但平常吃饭没那么“自由”。养老院每天提供三顿正餐、两顿点心,外加睡前牛奶,老人们的餐食都由营养师搭配,营养足量供给,但不同的人有不同的“负面清单”:痛风的不吃海鲜;血糖高的少吃淀粉类食物,清明、中秋时节实在眼馋青团、月饼之类高糖食物,只能在工作人员监督下轻尝一口。

蔡琦特别重视养老院的“吃”,他发现老人的饮食结构和饮食习惯受家庭结构影响很大,“跟小辈特别是第三代一起住的老人,吃的方面肯定不差——小孩子吃得好,老人跟着吃得好。如果家里只有老夫妻俩,伙食就会差一点,老人节省,买得少吃得也少,时间久了营养总会不均衡。独居老人就更不用说了。”

医疗 “把病拿掉”,活到100岁是大概率

“都说生老病死是人生规律,但我觉得生、老、死是规律,病不一定,只要有健康的生活方式——作息规律、饮食均衡、注重锻炼、保持精神愉悦,活到90岁、100岁是大概率事件。”蔡琦认为,“把‘病’拿掉,让人‘无疾而终’,这是养老院的价值所在。”

“无疾而终”是很理想化的追求,它切合不少新兴养老机构的价值取向——通过有效服务延缓人的衰老速度。蔡琦想要证明,住进养老院能比住在家里衰老得慢,因为机构能用各种专业手段关照老人的营养膳食、医疗照护、健身锻炼,也能借助外部的敬老助老资源,给老人提供很多家庭无法提供的精神服务。

“无疾而终”不是不管疾病,而是把“养”和“防”做在前端。2017年12月,97岁高龄的吴老像往常那样搓着麻将,突然停下动作,说是不太舒服。当班护士长给他量了血压,发现有点高,马上安排他去医院检查,验血、测血压、拍CT,医生表示所有指标都正常。吴老觉得自己不痛不痒,只是乏力、发困。医生建议老人回家睡一觉再看。养老院员工不同意,“我们护士长交代,他有脑梗的可能,还是重视一点的好。”确诊是否脑梗要做核磁共振,当场预约也得三天后才能检查,这三天怎么办?在养老院员工强烈要求下,医生开了点轻度溶血栓的药物。

三天后,核磁共振报告显示吴老确实是“腔梗”发作,好在已经用药,没有耽误治疗。护士长解释她为什么那么“执拗”:“我熟悉我们院老人的身体指标,吴老平时的血压比同龄人低很多,那天发病时数字突然上升,门诊医生可能觉得那个血压值‘稍微有点高’,但我知道对他来说很不正常。”

隐私 独立居住空间不再是“奢侈”服务

遐福养老院200多个房间都是单间,可供一人独住或者夫妻同住。在传统养老院特别是公办养老院,双人间和单人间都是稀缺资源,出于尽可能多地接收“保基本”人群的考虑,它们更倾向于设立多人间。但在经济条件允许的情况下,越来越多老人希望拥有独立房间。多个沪上新办养老机构的负责人告诉记者,高性价比的双人间和单人间“出清”的速度总是很快,供不应求。

对个人隐私的看重,是老年人服务需求升级的重要表现。遐福养老院有专门的洗衣服务,每周为老人清洗衣服两次、床单一次,但院方还是在每个房间都配备了洗衣机。“有些老人更愿意自己洗晒贴身衣物。”蔡琦指了指阳台和卫生间说,“衣物可以在阳台晾,也可以用卫生间的电加热毛巾架烘,烘干小件衣物大概需要两小时。”

白领公寓和养老院看似形态完全不同,有些服务逻辑却是相通的,比如营造独立居住空间。“关起门就能过自己的小日子。”蔡琦说,这些在传统养老院显得有些“奢侈”的服务,今后必然变得越来越大众,“老人也像年轻人一样,需要隐私空间。社会对‘尊严养老’的追求,就是这样一点一滴改变行业细节的。”

(摘自2019年1月15日《文汇报》 首席记者钱蓓)