上海市老年基金会

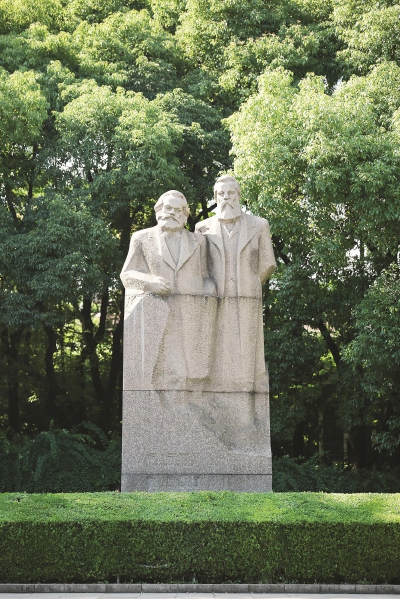

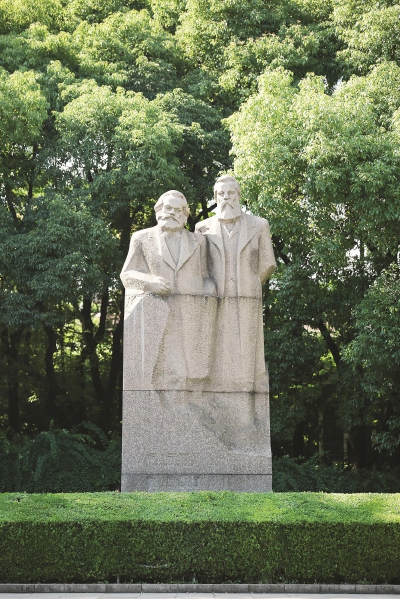

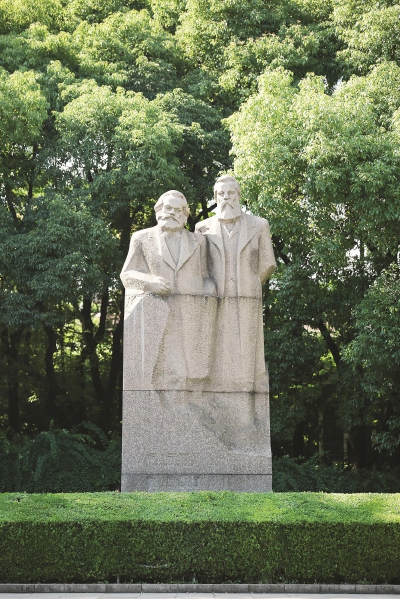

在复兴公园绿茵丛中,有一尊马克思、恩格斯大型雕像,它高高耸立在一片苍翠的香樟、雪松之前,是上海标志性的红色雕塑。  马恩雕像坐落于此并非偶然。因为在复兴公园四周,是以党的诞生为标志的一片“红色源头”区域,其周边一平方公里内,密集分布了10多处革命旧址、遗迹,它们彼此都相隔不远,步行即到。中共一大会址离这儿很近,步行仅10来分钟。公园北侧仅百余米的老渔阳里2号是中国第一个共产党组织——中国共产党发起组的诞生地。而仅一条弄堂之隔的新渔阳里6号,则孕育了中国的第一个社会主义青年团组织——上海社会主义青年团。此外,中共一大代表们集体食宿的博文女校、共产国际代表维经斯基故居、《新青年》《建设》《星期评论》等革命刊物的编辑部都设置这一区域内。这一系列革命旧址、遗迹,构成了一个伟大政党从酝酿、筹备到组织、诞生的完整过程。

马恩雕像坐落于此并非偶然。因为在复兴公园四周,是以党的诞生为标志的一片“红色源头”区域,其周边一平方公里内,密集分布了10多处革命旧址、遗迹,它们彼此都相隔不远,步行即到。中共一大会址离这儿很近,步行仅10来分钟。公园北侧仅百余米的老渔阳里2号是中国第一个共产党组织——中国共产党发起组的诞生地。而仅一条弄堂之隔的新渔阳里6号,则孕育了中国的第一个社会主义青年团组织——上海社会主义青年团。此外,中共一大代表们集体食宿的博文女校、共产国际代表维经斯基故居、《新青年》《建设》《星期评论》等革命刊物的编辑部都设置这一区域内。这一系列革命旧址、遗迹,构成了一个伟大政党从酝酿、筹备到组织、诞生的完整过程。  中共一大会址前的升旗仪式(东方IC)

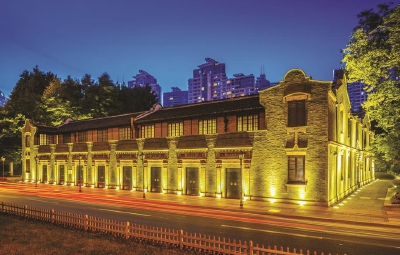

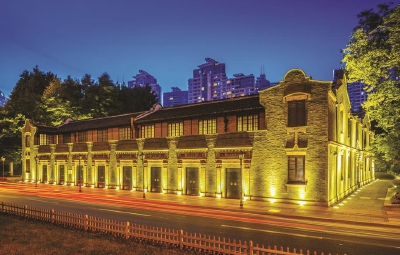

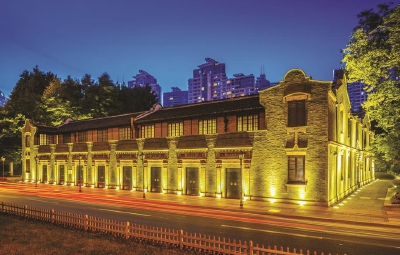

中共一大会址前的升旗仪式(东方IC)  中共二大会址夜景 “就是从这片方圆不足一平方公里的上海街区出发,一批中国共产党的创始人朝着认定的方向,坚定地向前走去。可以说,这里是党的‘初心之地’,点燃了信仰之火,照亮了中国革命的前程。”中共一大会址纪念馆陈列研究部副主任张玉菡说。老渔阳里2号:“开天辟地”的前奏,在这里完成从复兴公园北门出发,沿着雁荡路步行百来米,便到了南昌路。与隔壁淮海中路的车水马龙、霓虹闪耀相比,这里显得淡然而静谧。马路的格局,和100年前的环龙路相比,没有多大改变。98年前的春天,一位身着长衫的中年人,带着行李走进这条路上的老渔阳里2号。他是被毛泽东誉为“五四运动总司令”的陈独秀。那是1920年初,为躲避追捕,陈独秀与李大钊迎着鹅毛大雪,乘坐带篷骡车悄悄离开北京。李大钊和陈独秀约定:我在北京,你在上海,我们分别做建党的准备。这就是中国共产党创建过程中 “南陈北李,相约建党”的故事。而改变中国历史“开天辟地”的前奏,正是在这里完成:第一个共产党早期组织在这里诞生;陈独秀、李达、李汉俊、俞秀松等许多党的历史上重要人物在此留下了忙碌的身影……这是一幢坐北朝南的两层楼砖木结构的石库门住宅,高高的门楣上方有一个砖砌的“A”字形的门檐。这栋宅邸原是安徽都督柏文蔚的居所,人称“柏公馆”。随着陈独秀南下上海,五四新文化运动和中国现代文化思想史上最重要的刊物之一——《新青年》编辑部也随之由北京再迁回创刊地上海。据史料记载,从1920年4月到1922年 10月,《新青年》在老渔阳里2号共出9卷54号,事实上担任了上海共产党早期组织机关刊物的角色。在这里,陈独秀等人还创办了《共产党》等刊物,树起了共产党的旗帜。仿佛有着神奇的磁力,这里先后聚集了李汉俊、俞秀松、邵力子、沈玄庐、陈望道、李达等一批新文化运动者和早期共产主义者。据陈望道回忆:大家住得很近(都在法租界),经常在一起,反复地谈,越谈越觉得有组织中国共产党的必要。1920年4月,共产国际代表维经斯基经李大钊介绍,在老渔阳里2号会见陈独秀,共同商讨建立中国共产党。经酝酿筹备,1920年6月,中国第一个共产党早期组织在老渔阳里2号成立,当时暂名“社会共产党”,8月定名为“共产党”。因其在党的创建中发挥了组织发起的作用,史称中国共产党发起组。在中共上海发起组的联络指导下,仅用大半年的时间,武汉、北京、长沙、广州、济南各大城市,以及旅日、旅法华人中纷纷成立了早期共产党组织。毛泽东曾经在1920年来上海时到此拜访陈独秀,他在延安接受斯诺采访时曾说:“我与他(陈独秀)讨论我读过的马克思主义书籍,陈独秀谈他自己的信仰的那些话,在我一生中可能是关键性的时期,对我产生了深刻的印象。”老渔阳里2号还是中共一大的筹备处和一大召开期间的 “秘书处”。1921年6月,共产国际代表马林到沪,经商议后决定于7月下旬召开第一次全国代表大会。上海共产党早期组织即以老渔阳里2号为联络处,由李达、李汉俊出面进行了具体的筹备,致函各地共产党早期组织委派代表,确定会议地点和日程,起草并刻印有关文件。“一大”召开后,这里还成了党中央机关的所在地。新渔阳里6号:上海社会主义青年团在这里发起成立

中共二大会址夜景 “就是从这片方圆不足一平方公里的上海街区出发,一批中国共产党的创始人朝着认定的方向,坚定地向前走去。可以说,这里是党的‘初心之地’,点燃了信仰之火,照亮了中国革命的前程。”中共一大会址纪念馆陈列研究部副主任张玉菡说。老渔阳里2号:“开天辟地”的前奏,在这里完成从复兴公园北门出发,沿着雁荡路步行百来米,便到了南昌路。与隔壁淮海中路的车水马龙、霓虹闪耀相比,这里显得淡然而静谧。马路的格局,和100年前的环龙路相比,没有多大改变。98年前的春天,一位身着长衫的中年人,带着行李走进这条路上的老渔阳里2号。他是被毛泽东誉为“五四运动总司令”的陈独秀。那是1920年初,为躲避追捕,陈独秀与李大钊迎着鹅毛大雪,乘坐带篷骡车悄悄离开北京。李大钊和陈独秀约定:我在北京,你在上海,我们分别做建党的准备。这就是中国共产党创建过程中 “南陈北李,相约建党”的故事。而改变中国历史“开天辟地”的前奏,正是在这里完成:第一个共产党早期组织在这里诞生;陈独秀、李达、李汉俊、俞秀松等许多党的历史上重要人物在此留下了忙碌的身影……这是一幢坐北朝南的两层楼砖木结构的石库门住宅,高高的门楣上方有一个砖砌的“A”字形的门檐。这栋宅邸原是安徽都督柏文蔚的居所,人称“柏公馆”。随着陈独秀南下上海,五四新文化运动和中国现代文化思想史上最重要的刊物之一——《新青年》编辑部也随之由北京再迁回创刊地上海。据史料记载,从1920年4月到1922年 10月,《新青年》在老渔阳里2号共出9卷54号,事实上担任了上海共产党早期组织机关刊物的角色。在这里,陈独秀等人还创办了《共产党》等刊物,树起了共产党的旗帜。仿佛有着神奇的磁力,这里先后聚集了李汉俊、俞秀松、邵力子、沈玄庐、陈望道、李达等一批新文化运动者和早期共产主义者。据陈望道回忆:大家住得很近(都在法租界),经常在一起,反复地谈,越谈越觉得有组织中国共产党的必要。1920年4月,共产国际代表维经斯基经李大钊介绍,在老渔阳里2号会见陈独秀,共同商讨建立中国共产党。经酝酿筹备,1920年6月,中国第一个共产党早期组织在老渔阳里2号成立,当时暂名“社会共产党”,8月定名为“共产党”。因其在党的创建中发挥了组织发起的作用,史称中国共产党发起组。在中共上海发起组的联络指导下,仅用大半年的时间,武汉、北京、长沙、广州、济南各大城市,以及旅日、旅法华人中纷纷成立了早期共产党组织。毛泽东曾经在1920年来上海时到此拜访陈独秀,他在延安接受斯诺采访时曾说:“我与他(陈独秀)讨论我读过的马克思主义书籍,陈独秀谈他自己的信仰的那些话,在我一生中可能是关键性的时期,对我产生了深刻的印象。”老渔阳里2号还是中共一大的筹备处和一大召开期间的 “秘书处”。1921年6月,共产国际代表马林到沪,经商议后决定于7月下旬召开第一次全国代表大会。上海共产党早期组织即以老渔阳里2号为联络处,由李达、李汉俊出面进行了具体的筹备,致函各地共产党早期组织委派代表,确定会议地点和日程,起草并刻印有关文件。“一大”召开后,这里还成了党中央机关的所在地。新渔阳里6号:上海社会主义青年团在这里发起成立  中国社会主义青年团中央机关旧址,位于淮海中路567弄(原霞飞路新渔阳里)6号(除标注外均为文汇报记者叶辰亮摄) 如果说,老渔阳里孕育了党的诞生;新渔阳里则孕育了社会主义青年团的诞生。1920年 8月 22日,上海社会主义青年团在新渔阳里6号发起成立,俞秀松担任了上海社会主义青年团书记。1920年 9月,这里挂出了“外国语学社”的招牌,对外称:“本学社拟分设英法德俄日本语各班,现已成立英俄日本语三班……”其实,这是党开办的第一所培养革命干部的学校,用学外国语掩护革命活动。当时,学员主要由各地共产党早期组织或青年团推荐,每月的生活费只有5元6角,条件十分艰苦,但他们内心富足、信仰坚定,有时节衣缩食,5个人分吃4个人的饭菜,用省下的那一份饭钱购书买报。半年后,刘少奇、任弼时、罗亦农、肖劲光等20多位学员分赴苏联学习,他们日后都成了中国革命的骨干。1920年10月3日,上海机器工会在新渔阳里6号举行发起会,一个多月后正式成立。从此,中国工人阶级有了第一个群众组织。据相关人士回忆,老渔阳里2号原先与新渔阳里6号有弄堂相通,两处相隔仅数十米。当年,可从南昌路直通到淮海路,在这里匆匆来往的有许多将民族兴亡、国家前途视为己任的革命青年,弄堂里常常回响着他们的读书声、论辩声,这条通道也被称为“共产主义小道”。如今,静静凝听历史回响,仿佛依然能感受到当年的激情飞扬、热血沸腾。“上海是中国共产党的诞生地,是党的初心之地。中国共产党在上海孕育、诞生。说到孕育,渔阳里无疑是其中最为关键的历史交汇点。”中共上海市委党史研究室主任徐建刚认为,如果说中共一大会址是中国共产党的“产房”,那么,渔阳里则是“十月怀胎”之地。博文女校:一大代表的暂住地,也是大会筹备地

中国社会主义青年团中央机关旧址,位于淮海中路567弄(原霞飞路新渔阳里)6号(除标注外均为文汇报记者叶辰亮摄) 如果说,老渔阳里孕育了党的诞生;新渔阳里则孕育了社会主义青年团的诞生。1920年 8月 22日,上海社会主义青年团在新渔阳里6号发起成立,俞秀松担任了上海社会主义青年团书记。1920年 9月,这里挂出了“外国语学社”的招牌,对外称:“本学社拟分设英法德俄日本语各班,现已成立英俄日本语三班……”其实,这是党开办的第一所培养革命干部的学校,用学外国语掩护革命活动。当时,学员主要由各地共产党早期组织或青年团推荐,每月的生活费只有5元6角,条件十分艰苦,但他们内心富足、信仰坚定,有时节衣缩食,5个人分吃4个人的饭菜,用省下的那一份饭钱购书买报。半年后,刘少奇、任弼时、罗亦农、肖劲光等20多位学员分赴苏联学习,他们日后都成了中国革命的骨干。1920年10月3日,上海机器工会在新渔阳里6号举行发起会,一个多月后正式成立。从此,中国工人阶级有了第一个群众组织。据相关人士回忆,老渔阳里2号原先与新渔阳里6号有弄堂相通,两处相隔仅数十米。当年,可从南昌路直通到淮海路,在这里匆匆来往的有许多将民族兴亡、国家前途视为己任的革命青年,弄堂里常常回响着他们的读书声、论辩声,这条通道也被称为“共产主义小道”。如今,静静凝听历史回响,仿佛依然能感受到当年的激情飞扬、热血沸腾。“上海是中国共产党的诞生地,是党的初心之地。中国共产党在上海孕育、诞生。说到孕育,渔阳里无疑是其中最为关键的历史交汇点。”中共上海市委党史研究室主任徐建刚认为,如果说中共一大会址是中国共产党的“产房”,那么,渔阳里则是“十月怀胎”之地。博文女校:一大代表的暂住地,也是大会筹备地  博文女校,是一大代表的暂住地,也是大会筹备地,位于今太仓路127号 新天地东南角,中共一大会址纪念馆人流不息,排队等候参观的队伍有时从兴业路一直蜿蜒到了马当路。而距此仅200米之遥的太仓路127号却很平静,漆黑大门上一对门环,给人“隐于市”的感觉。这里如今是中共一大会址纪念馆的办公场所,在97年前,则是青春盎然的博文女校。1921年7月时值暑假,原本安静的校园突然又热闹了起来。一位又一位访客来此入住,自称是“北京大学师生暑期旅行团”的成员。这些人,分别是毛泽东、何叔衡、董必武、陈潭秋、王尽美、邓恩铭、包惠僧、刘仁静、周佛海。他们真正的使命是要做一件开天辟地的大事——召开中国共产党第一次全国代表大会。博文女校创办于1917年,中小学合一。校长黄绍兰毕业于北京女子师范学堂,思想进步,曾参加黄兴领导的南京二次革命。关于该校缘何被选作中共一大代表的住宿地,学界至少存有三种说法。一说是李汉俊联系的,他的住处邻近博文女校,他的新嫂子薛文淑当时就在那里求学,应当了解学校放假校舍空置的情况,李汉俊又与女校校长黄绍兰有同乡之谊,不难商量。二说是李达夫人王会悟联系的,她当过黄兴夫人徐宗汉的秘书,而徐宗汉又是博文女校的董事长。缘此,王会悟与黄绍兰相熟,熟人好办事。三说是董必武与黄侃有同学之谊,当时黄侃任教于武昌高师,董必武通过黄侃致信黄绍兰,称北京大学的一些师生要利用暑假到上海旅游,希望能借博文女校小住。随后,再由李达(一说王会悟)出面,与黄绍兰晤谈商定租借女校之事。不管最终哪种说法成立,该校优越的地理位置显然是不可忽视的一个重要因素:它位于法租界,距离作为一大主会场的李公馆步行不过五分钟,往来十分便利。这是一幢沿马路的两层砖木结构石库门建筑,坐南朝北,内外两进。据回忆,代表们都住沿马路二楼,毛泽东、何叔衡住西半间,王尽美、邓恩铭住西间,董必武、陈潭秋住东半间,包惠僧、周佛海、刘仁静住东侧北半间和中间。会议期间,邓中夏路经上海,也在此住过几天。李达、李汉俊各住自己家中。陈公博携新婚妻子住在大东旅社。事实上,不能将博文女校简单地看成是中共一大代表的食宿地。会议期间,代表们除了到李公馆开会,以及最后一天转移到嘉兴南湖,大多数时间是在博文女校中度过的,他们操着南腔北调,热烈地交流各地早期共产党组织的活动情况以及革命理想。据代表们回忆,还在女校楼上举行了预备会议,商讨大会议程和开会地点。会议中讨论交流、酝酿有关文件等大量活动在此进行。相关链接上海的五光十色中,有一抹永不褪色的红在许多人的眼里,上海是绚烂缤纷五光十色的。其实,这座城市,有一种颜色最厚重、最深沉:那便是永不褪色的红。党诞生在上海,党的 “一大”“二大”“四大”都在上海召开。而从1921年7月中国共产党正式成立到1933年1月中共临时中央政治局迁往江西革命根据地,这12年间,中共中央领导机关除三次短暂迁离外,一直都设在上海……细心触摸这些不可磨灭的红色记忆,依然能感受到当年的风云激荡。中共一大:中途闯入“包打听”,一刻钟不到租界巡捕房就派人来搜查中国共产党第一次全国代表大会,1921年7月23日在上海望志路106号(今兴业路 76号)召开,制定并通过了党的第一个纲领和第一个决议,宣告中国共产党的诞生。一大会址,是李书城、李汉俊兄弟的住宅。尽管是在法租界,但危险仍然时时存在。7月30日晚,会议正在进行,突然,一个穿灰色竹布长衫的中年男子闯入,朝室内东张西望,代表们问他干什么,他含糊其辞:“找社联的王主席。”忽而又说:“对不起,我找错地方了。”之后匆忙离去,富有秘密工作经验的共产国际代表马林当机立断:此人一定是“包打听”。于是,众人迅速收拾文件,从前门分散而走。仅留下李汉俊和陈公博二人。一刻钟不到,两辆法租界巡捕房警车开来,严密搜查一个多小时,并对二人详加盘问。此后,在李达夫人王会悟的提议下,最后一天的会议转移到嘉兴南湖一条游船上。中共二大:通过了我党第一部党章,两次全体会议会址仍待考证中国共产党第二次全国代表大会,1922年 7月 16日在南成都路辅德里625号 (今老成都北路7弄30号)拉开帷幕,通过了我党第一部党章。八天的大会共召开了三次全体会议。第一次全体会议会址位于上海市南成都路辅德里625号,即时任中央局宣传主任李达的寓所。剩下两次全体会议会址仍待考证。第一次全体会议召开时,李达的妻子王会悟抱着孩子在门口放哨,警惕地注意着来往行人。12名党代表热烈地讨论了中国的时局及对策。为了安全,大会决定以小型的分组会为主,尽量减少全体会议的次数,且每次会议都要更换地址。中共四大:以英文补习班的名义召开,会场布置成课堂中国共产党第四次全国代表大会,1925年1月11日在今虹口区东宝兴路254弄28支弄8号处召开,第一次明确提出了无产阶级在民主革命中的领导权问题和工农联盟问题。据记载,当年的中共四大是以英文补习班的名义召开的,共产国际代表维经斯基扮演的是英语老师的角色。开会时,20位正式代表就挤坐在向街坊邻居借来的椅子上,当听到响铃声——楼下负责警戒的女工在报信——代表们就赶紧收起议案文件,拿起英文书作为掩护,原本声音不大的二楼,便传出阵阵英文诵读声。再往上的阁楼,是外地代表的临时宿舍。当时,中国共产党人就是在这种艰苦又隐秘的状态下,对中国革命的前途展开了系统的探讨。中共四大在上海召开,开启了党的建设新起点。至1925年10月短短数月间,党员由四大时的900多人发展到3000人。到1927年4月中共五大召开时,更是发展到57967人,成为党在历史上党员人数增长最快的时期之一。(摘自2018年7月1日《文汇报》 记者李婷)

博文女校,是一大代表的暂住地,也是大会筹备地,位于今太仓路127号 新天地东南角,中共一大会址纪念馆人流不息,排队等候参观的队伍有时从兴业路一直蜿蜒到了马当路。而距此仅200米之遥的太仓路127号却很平静,漆黑大门上一对门环,给人“隐于市”的感觉。这里如今是中共一大会址纪念馆的办公场所,在97年前,则是青春盎然的博文女校。1921年7月时值暑假,原本安静的校园突然又热闹了起来。一位又一位访客来此入住,自称是“北京大学师生暑期旅行团”的成员。这些人,分别是毛泽东、何叔衡、董必武、陈潭秋、王尽美、邓恩铭、包惠僧、刘仁静、周佛海。他们真正的使命是要做一件开天辟地的大事——召开中国共产党第一次全国代表大会。博文女校创办于1917年,中小学合一。校长黄绍兰毕业于北京女子师范学堂,思想进步,曾参加黄兴领导的南京二次革命。关于该校缘何被选作中共一大代表的住宿地,学界至少存有三种说法。一说是李汉俊联系的,他的住处邻近博文女校,他的新嫂子薛文淑当时就在那里求学,应当了解学校放假校舍空置的情况,李汉俊又与女校校长黄绍兰有同乡之谊,不难商量。二说是李达夫人王会悟联系的,她当过黄兴夫人徐宗汉的秘书,而徐宗汉又是博文女校的董事长。缘此,王会悟与黄绍兰相熟,熟人好办事。三说是董必武与黄侃有同学之谊,当时黄侃任教于武昌高师,董必武通过黄侃致信黄绍兰,称北京大学的一些师生要利用暑假到上海旅游,希望能借博文女校小住。随后,再由李达(一说王会悟)出面,与黄绍兰晤谈商定租借女校之事。不管最终哪种说法成立,该校优越的地理位置显然是不可忽视的一个重要因素:它位于法租界,距离作为一大主会场的李公馆步行不过五分钟,往来十分便利。这是一幢沿马路的两层砖木结构石库门建筑,坐南朝北,内外两进。据回忆,代表们都住沿马路二楼,毛泽东、何叔衡住西半间,王尽美、邓恩铭住西间,董必武、陈潭秋住东半间,包惠僧、周佛海、刘仁静住东侧北半间和中间。会议期间,邓中夏路经上海,也在此住过几天。李达、李汉俊各住自己家中。陈公博携新婚妻子住在大东旅社。事实上,不能将博文女校简单地看成是中共一大代表的食宿地。会议期间,代表们除了到李公馆开会,以及最后一天转移到嘉兴南湖,大多数时间是在博文女校中度过的,他们操着南腔北调,热烈地交流各地早期共产党组织的活动情况以及革命理想。据代表们回忆,还在女校楼上举行了预备会议,商讨大会议程和开会地点。会议中讨论交流、酝酿有关文件等大量活动在此进行。相关链接上海的五光十色中,有一抹永不褪色的红在许多人的眼里,上海是绚烂缤纷五光十色的。其实,这座城市,有一种颜色最厚重、最深沉:那便是永不褪色的红。党诞生在上海,党的 “一大”“二大”“四大”都在上海召开。而从1921年7月中国共产党正式成立到1933年1月中共临时中央政治局迁往江西革命根据地,这12年间,中共中央领导机关除三次短暂迁离外,一直都设在上海……细心触摸这些不可磨灭的红色记忆,依然能感受到当年的风云激荡。中共一大:中途闯入“包打听”,一刻钟不到租界巡捕房就派人来搜查中国共产党第一次全国代表大会,1921年7月23日在上海望志路106号(今兴业路 76号)召开,制定并通过了党的第一个纲领和第一个决议,宣告中国共产党的诞生。一大会址,是李书城、李汉俊兄弟的住宅。尽管是在法租界,但危险仍然时时存在。7月30日晚,会议正在进行,突然,一个穿灰色竹布长衫的中年男子闯入,朝室内东张西望,代表们问他干什么,他含糊其辞:“找社联的王主席。”忽而又说:“对不起,我找错地方了。”之后匆忙离去,富有秘密工作经验的共产国际代表马林当机立断:此人一定是“包打听”。于是,众人迅速收拾文件,从前门分散而走。仅留下李汉俊和陈公博二人。一刻钟不到,两辆法租界巡捕房警车开来,严密搜查一个多小时,并对二人详加盘问。此后,在李达夫人王会悟的提议下,最后一天的会议转移到嘉兴南湖一条游船上。中共二大:通过了我党第一部党章,两次全体会议会址仍待考证中国共产党第二次全国代表大会,1922年 7月 16日在南成都路辅德里625号 (今老成都北路7弄30号)拉开帷幕,通过了我党第一部党章。八天的大会共召开了三次全体会议。第一次全体会议会址位于上海市南成都路辅德里625号,即时任中央局宣传主任李达的寓所。剩下两次全体会议会址仍待考证。第一次全体会议召开时,李达的妻子王会悟抱着孩子在门口放哨,警惕地注意着来往行人。12名党代表热烈地讨论了中国的时局及对策。为了安全,大会决定以小型的分组会为主,尽量减少全体会议的次数,且每次会议都要更换地址。中共四大:以英文补习班的名义召开,会场布置成课堂中国共产党第四次全国代表大会,1925年1月11日在今虹口区东宝兴路254弄28支弄8号处召开,第一次明确提出了无产阶级在民主革命中的领导权问题和工农联盟问题。据记载,当年的中共四大是以英文补习班的名义召开的,共产国际代表维经斯基扮演的是英语老师的角色。开会时,20位正式代表就挤坐在向街坊邻居借来的椅子上,当听到响铃声——楼下负责警戒的女工在报信——代表们就赶紧收起议案文件,拿起英文书作为掩护,原本声音不大的二楼,便传出阵阵英文诵读声。再往上的阁楼,是外地代表的临时宿舍。当时,中国共产党人就是在这种艰苦又隐秘的状态下,对中国革命的前途展开了系统的探讨。中共四大在上海召开,开启了党的建设新起点。至1925年10月短短数月间,党员由四大时的900多人发展到3000人。到1927年4月中共五大召开时,更是发展到57967人,成为党在历史上党员人数增长最快的时期之一。(摘自2018年7月1日《文汇报》 记者李婷)

021-62994399、62255578

主办单位:上海市老年基金会