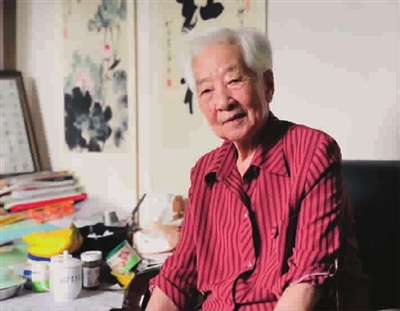

2018年9月的北京,初秋的阳光洒在老旧的地板上。97岁的老太太坐在和煦的阳光里,一件红色衬衫、一条呢子长裤,搭配一双黑色皮鞋,一头白发,平和地笑着。如果不是窗台上那些“随意”堆放的奖杯;如果不是墙上周恩来总理亲切握手的黑白照片;如果不是角落里一幅“凛然江姐真英雄 烈火铁窗得永生”的小楷……很难想象这间十来平米客厅的主人,是新中国电影艺术家、事业家于蓝。

新中国成立前,她演过很多舞台剧;新中国成立后,她又演了很多电影。我问她,更喜欢做哪件事。于蓝说,“我还是看剧本。”那什么是好剧本?她说:“真实的,就是好的。”

去延安 走了一千多里路

关于17岁的很多事,97岁的于蓝已记不真切了。但她记得1938年7月,自己从于佩文改名于蓝,“蓝,万里无云,蓝天的蓝”;她也记得从天津出发,到北平,然后跋山涉水,穿过敌人占领区的缝隙,渡过波浪滔天的黄河,一路走到了延安;记得看到宝塔山的那一天,是1938年10月24日。

她还记得,到延安的第二天,自己拿到一张纸,要填上姓名、年龄、籍贯和简历,“拿起这表格,首先映入眼帘的是两边各一行醒目的铅印字,一边是‘中华民族优秀儿女’,另一边是,‘对革命无限忠诚’,一下子我的眼睛就热了。”尽管走了一千多里路,尽管受了一些苦,但被视为中华民族的优秀儿女,这让于蓝觉得很骄傲,“我决心迎着一切艰苦,不辱没这‘优秀儿女’的称号。”而后的80年,她一生为此努力。

她清晰地记得,1939年2月17日,她和其他十几个年轻人,一起光荣地加入了中国共产党。“当时,党还处在秘密状态,在山上的一个窑洞,油灯闪闪,映着墙上的鲜红党旗,旗的下面是用毛笔写的入党誓词。”于蓝说,永远地记住了那个夜晚,记住了自己举起右手、攥紧拳头的样子。

于蓝说自己最初想当一名工程师,修桥筑路报效祖国,“不过延安没有这样的学校,我便想先去鲁艺‘玩’两年。”见记者表情惊讶,老太太认真地补充说,那时候自己对“艺术”二字毫无理解,只是愿意看戏、看电影,还看得十分入迷。就是这个当时把看戏当作是“玩”,自言对艺术毫无理解的人,1940年春天被鲁艺挑去做了女演员,走向了艺术之门。

从舞台到镜头,从戏剧到电影,于蓝的每一步走得都不轻松。33岁时候,她鼓起勇气,报名、考试,重新做一名“小学生”,在中央戏剧学院跟着苏联专家库里涅夫从头学表演。“真是从‘ABC’开始学起的,那些课程是:注意力集中、肌肉松弛、想象、改变舞台态度、动作地点的改变、无实物练习……”在学习中,苏联专家不断地告诉他们要观察生活,他说,你们的艺术是为了谁?”

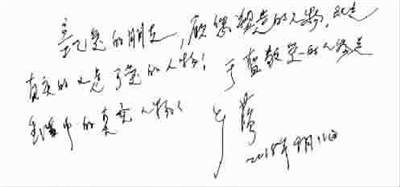

那一年半的学习,最终教会于蓝和她的同学,要艺术地影响观众,“使观众在离开剧场后仍然记住这些人物,好像是他们的生活中的人物。”这些话,于蓝反复地跟我说,甚至请她给晚报读者写句问好的话时,她颤抖着手,仍认真地写道,“于蓝敬爱的人物,是生活中的真实人物”。

演江姐 一个有血有肉的温柔女性

所有学习的体悟、表演的经验,最后凝聚在一个角色上。那个角色凛然就义的神情,在后来的五十多年,几乎成为人们印象里最“于蓝”的模样。

1961年冬天,于蓝在医院检查身体,从《中国青年报》上读到了小说《红岩》部分章节的连载,忍不住地要读给病友听。这是她和“江姐”缘分的开始。1962年冬,于蓝和导演水华前往重庆,广泛地接触了在那个时代里进行斗争而还幸存的共产党人,许多共产党人的事迹,比小说、比原型人物的诉说,更打动她。回北京后,他们整理出来的资料足有20万字。“这些资料,我视为珍宝,一直藏在家中。”于蓝告诉我说,正是这些真实的故事,让她触摸到了烈士们的言谈笑貌和铁骨铮铮,“这使得我走进了江姐的内心。”

但到了1963年夏天,他们整理出的第三稿仍不够理想,无法投入拍摄,“没办法了,经过水华和汪洋(时任北影厂厂长)的努力,说服了夏衍,答应帮助我们完成《红岩》的拍摄文学本。”那年冬天,在广东新会,夏衍听了三天汇报后忽然问了一句,“你们为什么不写江姐?”原来,第三稿的剧本江姐还只有两场戏。“我记得夏衍说,江姐的经历多么感人,她原本有丈夫、有孩子,而后来丈夫牺牲了,她又被捕了,老百姓会关心她的命运的。”一周后,夏衍拿出了第四稿剧本,《烈火中永生》开拍了。“虽然还不是一个足够完满的本子,但自1965年夏天,这部电影上映以来,的确实实在在感染和激励了几代人。”

坐在北京初秋的阳光里,回想起自己五十多年前塑造的人物,于蓝认真道:“有人评述夏衍同志的剧本特点,是通过人物的命运来塑造人物,把党性原则融化在艺术规律之中。他确实是电影艺术的先驱者,真正的行家里手,把我们引上了成功之路。”

夏衍对江姐这个角色其实还有特别的贡献,他改编后特地叮嘱,“于蓝,你演江姐,千万不要演成刘胡兰式的女英雄,也不是赵一曼。”于是,银幕里,江姐就是江姐,是一个有血有肉的温柔的女性,是一个在许多纷杂环境下,都能有条不紊去处理、去解决、去面对问题的“平凡”的妇女。

这份“有条不紊”最典型的呈现,或许就是江姐就义前的平静。“应该怎样去塑造这一段共产党人的生离死别?”于蓝自问自答,她和许云峰共赴刑场时候,他们同时也各自用对共产主义理想必胜的目光来告别同志们,“我自己也很满意这场戏,每当壮烈的国际歌旋律响起,不管什么时候再看,我仍觉得激动、入戏。”

当厂长 人生难免有遗憾

尽管《烈火中永生》经过历史的考验,尽管许云峰、江姐永远地活在了人们的心中,但于蓝说,江姐的创作也还有遗憾,“比如和双枪老太婆会面那场戏,我还应该演得更好一些。该是在这位妈妈的劝慰下,江姐哭了起来,但最后,她忍住泪水对妈妈说,‘我不能带着眼泪干革命’。这样,就比一直控制不哭出来的拘谨克制,会更真实,更好些。”她又一次提到了真实。

生活的遗憾不止于此。1972年落实政策后,于蓝得到第一批回厂的待遇,但拍摄电影《侦察兵》,她发现干校摔伤后,自己面颊内部有个伤疤,已不能自如地控制表情,于是就此告别银幕。“总有一点遗憾”,如今回想起来,于蓝淡淡地说。

既然不能再当演员,她便决心去学习导演,没有什么困难是不能克服的。就像后来60岁的于蓝投身儿童电影事业,从无到有,一干20年,干出了一片天。

1981年,文化部党组根据中央工作会议的精神,决定成立儿童电影制片厂。万事开头难,于蓝还记得筹建儿影厂新楼的那个冬天特别冷,简易房像是抗震棚,一天清晨,她去上班,伸手拉门把手,谁知门刚刚拉开,又猛地弹了回去,“当时只觉得手有些疼,抽回手来,右手的无名指端流了许多血,仔细一看,无名指的指尖黏在了门把手上。”听着都叫人觉得生疼的细节,于蓝讲来却语气平和。这个厂长握着自己断了的手指,坐车去了医院。可惜,医生清洗手指后判断再植感染的风险不小,“当时刚刚建厂半年,工作十分紧张,我实在也不愿耽误时间,就把断下来的指尖扔进了废弃桶内,缝了几针就回了厂里。”如今,于蓝右手无名指仍缺了一小节,她笑着摩挲着手指说,“算是一个珍贵的纪念吧。”

那时候的儿影厂,不仅有于蓝这样六七十岁的老电影人,还有从电影学院来实习的张艺谋、冯小宁、张建亚、谢小晶、田壮壮,“后来他们都是极有成就的第五代导演,但我想他们是在儿童电影这块绿洲上,开始走进电影事业的美好时光。”于蓝的神情里,难得地掠过一抹骄傲。其实那十多年,她和她所带领团队真的值得骄傲,他们用爱和汗水,先后拍出了《红象》《少年彭德怀》《鸽子迷奇遇》《哦!香雪》《豆蔻年华》《我的九月》《好爸爸、坏爸爸》等儿童电影佳作,温暖和陪伴了一代代孩子的成长。

记者手记:我不是江姐

在很多观众的印象里,于蓝就是江姐。但于蓝说,我不是江姐。

她是一个妻子,丈夫田方在她心里永远是最好的演员,“我们家他演技最好,我第二吧,田壮壮的表演实践还不够。”她是一个母亲,聊起经常回家来陪她一起午饭的儿子,嘴角不自觉地露出了笑意,温暖恬静;她也是一个普通的97岁老太,每天早睡早起,腿脚不太利索,听力也不够好,但还会看看新闻和电视剧……她是一个老电影人,她说自己只是扮演过江姐。

但她又是江姐。她们是同时代人,怀揣着同样的理想——为实现共产主义而奋斗,并为此奉献了青春和热血。她同样个性坚毅沉稳,从来没有怕过生活的难。抗日时期,境遇再难,她对自己说“我有这个力量,就能扛过去”;刚演话剧的时候,被人质问,你们是在演英雄和美人吗?她下定决心,以后“不求美,只求真”;初登银幕的时候,被人说脖子太细、肩膀太薄、眼睛太大,也曾无所适从,“我就问自己,我追求的是什么呢,是要演好戏,那就努力,把这个事儿干好了。”

(摘自2018年9月16日《新民晚报》 作者孙佳音)