《珍物·革命家书》于尘封的历史中采撷八封家书。制片人陈菱告诉记者,节目中选取的部分私密信件是首次向世人公开,那些革命者写给最亲爱的人的家书中,往往蕴含着一个个牵动人心的故事,一幕幕耐人寻味的历史细节。

其中,1933年邓中夏烈士写给妻子李瑛 (夏明) 的家书便是代表。这封由李瑛儿媳桂琪女士提供的书信之前曾发表过,这次是第一次以手稿的形式亮相荧屏。在这封夫妻彼此互称“兄妹”的信件中藏着一段乱世中的曲折爱情。当年李瑛被捕入狱,在收到妻子入狱半年后的第一封来信后,邓中夏写下了这封信件。一开始他表达了对妻子半年来音讯全无的焦虑,之后又事无巨细地关注起妻子狱中的吃穿用度,甚至鼓励安慰妻子将监狱看做“极好的研究室”,定下心来好好学习知识。夫妻间的思念之情与革命乐观主义精神洋溢于纸上。原来,邓中夏比妻子李瑛大十多岁,他不只是丈夫,更是李瑛的兄长般的革命领路人,而半年来妻子不曾来信,其实是为了保护丈夫的安全。可惜的是,在写下这封信后不久,邓中夏亦被捕并在狱中被叛徒出卖。法庭提审李瑛,让她出庭指认丈夫。这个相见却不能相认的虐心一刻竟成了夫妻俩的诀别时刻,不久后邓中夏便英勇就义,令人扼腕叹息。

都说革命者铁骨铮铮,不少家书中却能够看到英雄们内心深处的种种柔情与不舍。1930年的一天夜晚,35岁的共产党人刘愿庵在牺牲的前一夜,为爱人写下一封“来自刑场的情书”。被叛徒出卖后被捕的刘愿庵遭受酷刑但顽强不屈,唯有爱人是心中的柔软之所。他在信中写道:“自从被捕以后,从来没有想到你,因为实在不敢想起,想下去会令我减少勇气,我也望你不要时刻想起我。”在即将到来的死亡面前,他慷慨而镇定,甚至鼓舞爱人“不要伤痛,努力工作,我在地下有灵,时刻是望着中国革命成功,而你是这中间一个努力工作的战斗员!”

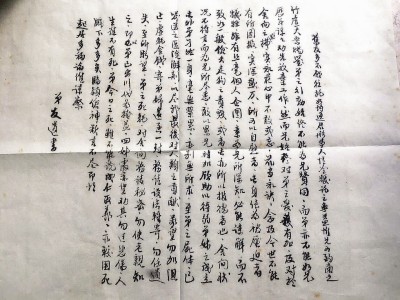

刘愿庵烈士就义前写给姐夫的信,字迹中依旧透露出心平如水的气魄。

刘愿庵烈士摄于临刑前。(均刘愿庵家人提供)

从笔尖到心头,看英雄为何起航,信仰如何乘风破浪

在这些革命者直抒胸臆的家书中,信仰的光芒从心头蔓延到笔尖纸上。不少家书中寄托着书写着的理想与初心,这种无声的力量以笔墨这一古老而隽永的方式留存下来,跨越时代,照耀当下。

“父亲,我的志愿早已决定了:我之决志进军队是由于目睹各处工人被军阀无礼的压迫,我要救中国最大多数的劳苦群众,我不能不首先打倒劳苦群众的仇敌———其实是全中国人的仇敌———便是军阀。”上世纪20年代,一位进步青年,在给父母的家书中写下这样一段话,心系苍生的崇高理想取代了嘘寒问暖和儿女情长,他写道:“做官是现在人所最羡慕最希望的,其实做官是现在最容易的事,然而中国的国事便断送在这般人的手中!”这位青年人便是中国最早的共产党员之一俞秀松,在这封慷慨激昂的家书中,足以照见一位革命者为何起航,又是如何凭借信仰乘风破浪。

当革命理想与现世亲情相互冲突,身处乱世的个体应该如何面对。翻译出“生命诚可贵,爱情价更高”的左翼作家殷夫的书信中便藏着一个特殊年代中关于抉择的悲伤故事。长兄如父,幼年丧父的殷夫常年受到大哥的照顾。在殷夫逐渐意识到国民党政府的腐败后,毅然与身为国民党高官的大哥决裂。他在给兄长的诀别信中写道:“你是失望了,我不但不会‘觉悟’过来,不但不会有痛苦扼住我的心胸,不但不会投降到你们的阵营中来,却正正反反,我读了之后,觉得比读一篇滑稽小说还要轻松,觉到把我生命苦苦地束缚于旧世界的一条带儿,使我的理想与现实不能完全一致地溶化的压力,终于是断了,终于是消灭了! 我还有什么不快乐呢?”

正如制片人陈菱所说,本片想表达的,并不是决裂后的政治立场的选择,而恰恰是政治立场选择前提下,亲情的不得不割舍之痛。这才是历史的真实,也是革命者丰富的内心世界的真实。