根据经典沪剧《雷雨》改编的电影近日已悄然开机,主创团队集体亮相于上海国际电影节。上海沪剧院院长茅善玉表示,从沪剧《雷雨》走红到沪剧电影《雷雨》开机,沪剧人经过了半个多世纪的准备和等待。从沪剧电影《雷雨》到近期推出的沪语版电影《大李小李和老李》、沪语话剧《繁花》和同名沪语电影的筹拍,引发了人们对沪语影视文化的回望与热议……

沪剧电影《雷雨》拍摄现场

众明星参与《大李小李和老李》配音

沪剧“触电”有历史

沪语是中国三大方言之一,沪剧也是有影响的戏曲剧种。早在1937年,戏剧大师曹禺的经典名剧《雷雨》就被改编成沪剧。1959年,由著名沪剧表演艺术家丁是娥等一批沪剧界前辈再次改编上演,整部戏汇聚了丁派、石派、解派、邵派、王派、杨派、袁派等沪剧七大流派的创始人,演出轰动了整个上海滩,并被曹禺本人认为是最贴合他作品精神的一部《雷雨》。这次,上海新文化影业和中国剧协、上海沪剧院联手把沪剧《雷雨》搬上大银幕,意义不凡。

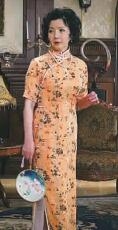

沪剧,是上海的本土剧种,也是最擅长表现现代都市题材的戏曲剧种,“西装旗袍戏”是其最具特色的一部分。上世纪五十年代,两部沪剧电影《星星之火》和《罗汉钱》先后搬上银幕,这让沪剧走出上海,走向全国,家喻户晓。上世纪八十年代初,沪剧更是首开荧屏先河,把上海明星周璇的遭遇拍摄成5集电视剧《璇子》,让茅善玉、徐俊、马莉莉等沪剧演员走进了千家万户。这次《雷雨》拍摄,可谓是影视与沪剧再度携手。

浓郁风情扑面来

打响上海文化品牌,沪语作为上海城市生活中最普遍的方言,也创造了许多经典作品。金宇澄获得茅盾文学奖的长篇小说《繁花》,就是用沪语写成的。搬上话剧舞台后,依然用沪语进行表演,体现出浓郁的上海风情。电影导演王家卫透露,新片《繁花》对白也将全部使用沪语,目前已进入筹拍阶段。上世纪九十年代,上海还拍摄过一系列沪语电视剧,其中有《孽债》《何需再回首》《夺子战争》等,播出时万人空巷,轰动一时。用沪语表演,让作品充满了城市特有的文化韵味。

为了完成谢晋导演的未竟遗愿,重现沪语方言喜剧魅力,上海国际电影节这次也推出了由众多沪上明星参与配音的《大李小李和老李》沪语版。谢晋导演1962年执导了喜剧片《大李小李和老李》,这部影片拍摄最初也以沪语进行,只是最后成片时因成本有限,未能录制同期声,最后只得采用普通话进行录音,这成了当年中国电影史上的一大憾事。1963年,上影还拍摄了杨华生、绿杨、笑嘻嘻等主演的滑稽戏沪语电影《如此爹娘》。梳理这些沪语与影视的渊源关系,可见,影视对于助力上海本土文化的巨大影响力。

上海标识在增强

在不少上海艺术家看来,要体现上海风情,拍出上海味道,语言是很关键的一环。这也是近年来,一些影视片在表现上海题材、上海人物时,时常会夹杂一些沪语的原因,如电影《股疯》《海上花》《色戒》《花样年华》《红粉》等,都不同程度地运用了沪语。而近年来荧屏上红火过的海派情景喜剧《老娘舅》《开心公寓》《红茶坊》》等系列,则完全离不开沪语。这就像沪剧、滑稽戏等本土文化艺术品种,一旦离开了沪语这一乡音基础,就难以生存并无法延续。著名笑星王汝刚认为,沪语是上海这座城市的母语,但如今上海有许多小孩都不会说上海话了,这就成了一大问题,久而久之,会危及上海本地的戏曲曲艺剧种。

值得欣慰的是,近年来,在社会多方大力呼吁下,保护上海方言,留住城市记忆,发展上海文化,已经成了人们的共识。用乡音留住乡愁,沪语文艺创作的环境逐渐宽松,沪语的艺术传承越来越被重视。因此,当观众相遇在影院,能够重新观赏沪语电影、电视剧,这不仅让人看到了影视对优秀传统文化的弘扬,看到了沪语这一乡音的基础在增强,更看到了上海文化品牌的标识度在提升。

(摘自2018年6月19日《新民晚报》 作者俞亮鑫)