要看兼容并包的上海风格,泰康路上的田子坊不容错过。

商业与艺术,开发与保护,在这里相遇、碰撞,融合、绽放。在这条一眼就能望到头的路上,你能看到上海的多元风情:这里有石库门斑驳的石墙、横空出世的晾衣裳竹竿、坐在家门口择菜的大妈,也有门前队伍蜿蜒的网红饮料店,粉红豹、泰迪熊等国际流行文化符号、充满颜料气味的艺术工作室。

泰康路是打浦桥地区的一条小街,街区形态基本形成于上世纪20年代,处于原法租界和华人居住区,也曾经是商业居住街区和工业区的过渡地带。这条四百多米长的街巷,折射了上海近现代传统社区发展之路。

改革开放以来,这条路经历着电视剧情节般的发展。上世纪80年代,这里曾是鸡飞鱼跃、脏兮兮闹哄哄的马路集市;1998年,随着陈逸飞、尔冬强等文化名人的入驻,这里成了文化从业者与创意产业的热土;到了2004年,这里的居民纷纷出租自己的房屋,让一家家创意店铺落地开花,将海派弄堂风格保留了下来。

1998年,陈逸飞、尔冬强等艺术家的工作室的入驻,让马路市集变身上海的苏荷区

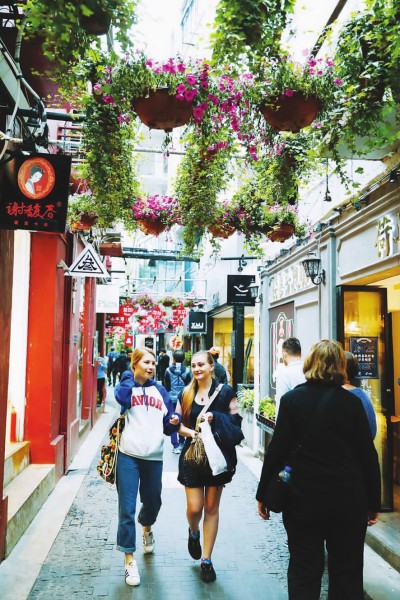

如今,泰康路已是上海的热门旅游景点,每天,来自各国的游客总能将本就不宽的弄堂“塞”得满满当当。为了确保客流安全,位于天成里的田子坊二号门处,还专门放置了一块用于统计客流的电子数据牌。这些手握相机、流连其中的游客们也许想不到,这块充满艺术氛围的区域过去却是鸡飞鱼跃、脏兮兮闹哄哄的马路集市,将时间的罗盘回拨30年,这里绝不会给他们留下如今这般美好的第一印象。

如今,泰康路上的田子坊已是上海的热门旅游景点,吸引着各国游客。文汇报记者袁婧摄

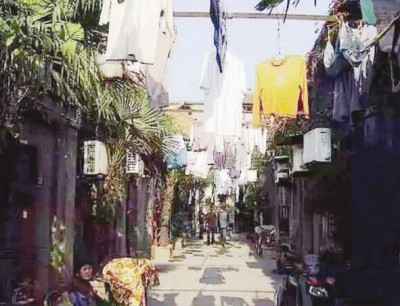

上世纪八九十年代,泰康路曾是不少上海市民眼中的卫生“老大难”。从瑞金二路走到泰康路西首,首先映入眼帘的是一番“脏乱臭”的市井乱相。马路两旁的人行道几乎被摊贩、商店、加工场霸占。人行道上,则堆放着个体饭店的炉子、桌椅与啤酒瓶格子。一些无证摊贩甚至会将蟹壳、虾头、鱼鳞、菜皮以及烂水果倾倒路边,以至于这里常常散发出阵阵腥臭。泰康路的东头210弄里,则“躲藏”着几幢老旧而宽大的厂房,除了一些还维持着机器的轰鸣外,两万平方米的厂房大半闲置。

曾经的泰康路210弄

1998年是泰康路的转折点。那年,将陈逸飞、尔冬强等艺术家的工作室引进泰康路的提议,成了这里变身“创意产业一条街”的契机。如何用高雅的艺术氛围彻底盘活这条刻着时光印记却沉寂多时的路段?时任打浦桥街道党委书记的郑荣发与泰康路艺术街总策划吴梅森想到的办法是,引来著名艺术家“筑巢”,让其产生艺术的集群效应。巧的是,那时陈逸飞正恰在寻找更为宽敞的工作室。搞文化创意产业的人都喜欢将工作室安置在老建筑内,因为老厂房既有相当的历史文化价值,又适宜进行内部改建。泰康路地段好,厂房多、石库门云集的条件,让双方一拍即合。于是,从1998年起,陈逸飞陆续把陶瓷、油画、服饰三个工作室搬了进来。之后,摄影家尔冬强也来到了这里,他的工作室就紧挨着陈逸飞工作室。1999年,吴梅森又请来老画家黄永玉题名。黄永玉提议,取中国画坛祖师爷田子方之名,改一个同音字,以其命名一个冉冉崛起的中国艺术区,再恰当不过。“田子坊”从此应运而生。

昔日废弃厂房锈迹斑斑的钢梁,闲置的机械设备,被尘埃覆盖的老虎窗,由艺术家的巧思,变身具有景观价值的艺术品,亦成为这里的艺术工作室的特色之一。这里宽裕的空间,也让工作室做起了“兼职”———除了是艺术家搞创作的场所之外,也是向公众普及艺术的开放“教室”,甚至是社区举办各种艺术活动的场地。拿尔冬强的工作室为例,成立之初就举办过颇具影响力的全国当代版画学术展,与之相关的研讨会也在工作室内举行。之后,展览、话剧、音乐会等艺术形式纷纷在工作室中上演。

最初预想中的艺术集群效应也逐渐显现。自陈逸飞、尔冬强、黄永玉等艺术家纷纷在此筑巢后,短短泰康路上渐渐聚集起约150家和视觉相关的企业,有的做广告,有的做各类设计,还有做服装的。不少人开始将这块区域称为上海的苏荷区。

居民自发出租石库门,让商业操作与市井生活并存,为高速发展的都市保留一抹乡愁

作家王安忆在小说《妹头》里写道:“每一条弄堂都有着自己的生活习性,有着不同的气味,并且包裹得很严。”曲曲折折迷宫似的弄堂是上海的一张名片,也承载着上海人独一份的乡愁。2010年,“尔冬强鸟瞰上海”摄影展在泰康路上举办。尔冬强在不同的年代从空中俯瞰上海,黑压压的本地房和红红的石库门正在消失,取而代之的是满目现代化高楼,这样的景观给艺术家有了新的“梦里不知身是客”的迷失。

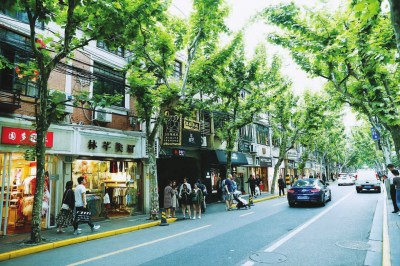

泰康路街景 文汇报记者袁婧摄

多少城市空间在高速发展带来便捷的同时,淡出了那份乡音乡愁。而泰康路的美,正在于其积极拥抱艺术与时尚的同时,并没有失掉那份扎根市井的上海风情。这里有一家家创意小店,一个个艺术工作室,在弯弯绕绕的弄堂深处,仍看到寻常百姓的日常生活痕迹。天气晴朗时,走进田子坊,一抬头会看到竹竿上晾晒的碎花衣裙;时尚小店的后门出去,“私人住宅,非请勿入”的挂牌。

与一些老土地变身时尚地标时花大钱重建并且引进商业店铺的做法不同,田子坊没有推倒重来,也不伤筋动骨,更不靠政府投资,它的时尚是从弄堂里“长”出来的。本地的“原住民”通过租赁自己的房屋,让创意店铺在这里开花,因为这种自发的“双赢”行为,这片弄堂在保持基本外貌特征不被破坏的同时,变得愈发热闹起来。第一个动起“靠山吃山”念头的是一位叫做周心良的居民。2004年,泰康路上的创意产业已颇具气候,退休后经济条件并不理想的周先生将自家的石库门客堂装修后出租。这里很快被一位服装设计师相中,周先生拿到的租金是4000元,几乎是他退休工资的十倍。他取出1000元在楼上租了一间房栖身,自己又被房客“返聘”为员工,便又多了一份1500元的薪水。“原来不起眼的老房子竟是这样的大宝贝”,开了一个好头的周心良立刻引来街坊们的效仿。很快,各类艺术工作室、潮牌店、原创服装设计品牌、民间手工艺铺、海外民俗商品店闻风而来,石库门甚至一度“一门难求”。这种自发的行为让石库门弄堂焕发了青春,也让街坊邻居小日子滋润起来。

古城保护专家阮仪三曾指出,形成于上世纪20年代的泰康路街区形态,以多样的建筑形式与空间类型,承载着上海近现代传统社区发展的缩影,反映了上海从近代江南农村社区到法租界华洋混住社区及里弄工厂社区的发展脉络。而今,这一街区独特的发展模式,也打破了很多人将“保护”和“发展”视为是一对矛盾,把保护老建筑看成是发展障碍的思维框框———在这里,被保留又被艺术激活的海派民居旧貌,恰恰成了撬动周围地产价值的有利杠杆。

潮牌、神曲、新风格,流行与时尚的基因在这里诞生蔓延

泰康路的艺术渊源之深,历史文脉之厚,远远超出小文艺、小清新的范畴。

1931年新华艺专教务长汪亚尘从欧洲返沪,一度定居于泰康路北面的建中里石库门内,并起斋名“隐云楼”。汪亚尘在画坛的盛名吸引了不少艺术家前来“隐云楼”,柳亚子、何香凝、齐白石、徐悲鸿、梅兰芳等都曾在泰康路留下足迹,可谓谈笑有鸿儒。那时,泰康路就已经是引领时尚潮流的艺术创作者的文艺据点,80年后,这里依旧是流行与时尚基因的“温床”。

时下流行什么? 在艺术与商业氛围并行不悖的泰康路上总能找到蛛丝马迹。2004年,APEC会议掀起了一股“唐装热”,各国领导人身着的唐装成为人们衣柜中的时尚选择,这股古典浪潮还从服装市场一路席卷到收藏和室内装饰领域,清代中期民间保存较完好的袄、裙、门帘、衣帔、桌围等绣品,悄然成为收藏市场的新宠。那时,嗅觉灵敏的泰康路艺术街上便开启了民间古董绣品展;再后来,充满中国元素的中国本土高定品牌一时间成为服装市场上的香饽饽。同时,带有中国传统元素与东方审美意趣的服装、家居设计,被媒体人总结为“新中式”。引领“新中式”潮流的中国本土高定品牌其实早已在泰康路上绽放。植根于上海的本土青年设计师吉承的品牌LAVIE便栖息于田子坊,店铺中,一件件将中国元素与西式剪裁巧妙融合的服装,与中西合璧的泰康路相映成趣;“祖母的裙子最好看”是时尚圈的一个共识,近年,“复古”风越刮越烈,上世纪流行的一些品牌与单品再度回潮。在田子坊中,售卖古董相机与二手相机的“老相机制造坊”成了网红;拐过几条巷子,飞跃牌运动鞋专卖店里的白球鞋,也被几代人追捧。

窄窄的弄堂里,飞出过不少风靡网络的“神曲”。2010年,一位被称为“王厂长”的年轻音乐人将一首名为《汰脚水么烧》(洗脚水没烧)的沪语歌谣唱火了。歌词里全是“70后”“80后”上海青年的生活苦乐,沪语演唱也让人惊艳。原名王昊的“王厂长”是土生土长的上海青年,曾长期在泰康路上的288酒吧驻场。街区自由又文艺的环境与他的创作相得益彰。四年之后,这位音乐人又演唱了一首 《早安午安晚安泰康路》,这首歌曲将2004年到2014年这十年间,演唱者本人的变化与泰康路的发展串联起来。“终于赶上了这样的好时代,努力付出总有回报也学会了知足。早安午安晚安大上海,你的个子比姚明当年都长得快。这座城市发展步子一天比一天快,我们一路坚持总算没有被淘汰。”MV中,王厂长与他的伙伴站在泰康路上慢悠悠地唱着,偶尔有居民大妈入镜伴唱,也有游客掏出手机对着他们拍摄,构成一幅极其迷人的城市人文风景。

田子坊入口熙来攘往的人群 徐汇老寿摄

相关链接

泰康路上那些经典地标

◆日月光中心

2010年开业的日月光中心位于打浦桥商圈,北至泰康路,南至徐家汇路,西至瑞金二路。日月光中心建成之初被誉为近年来最大的单体商业设施,其总建筑面积为30万平方米,包含一栋约5.4万平方米的5A智能写字楼、两栋4.2万平方米左右的酒店式公寓,以及约14.3万平方米的商业广场。由于距离世博场馆不足两公里,日月光中心也一度被誉为“离世博最近的商圈”。日月光中心首创了垂直型商业形态分布,涵盖了时尚服饰、流行餐饮、数码电子三大商业类型。

日月光中心俯瞰

◆陈逸飞工作室旧址

田子坊里有一栋两层楼的木质老房子,内部昏暗寂静,很容易在不经意间错过。这里就是已故艺术家陈逸飞的工作室。陈逸飞工作室旧址如今免费向公众开放,里面陈列着陈逸飞生前的一些画作、以及他使用过的颜料、调色板等工具,还有一些与他有关的报刊剪报。二楼是陈逸飞曾居住过的地方,可以远观古旧的家具、沙发和椅子。

◆田子坊艺术中心

田子坊艺术中心原是尔冬强工作室。尔冬强工作室在这里的12年间,举办过很多展览与演出活动。虽然尔冬强工作室在2012年已经搬离田子坊,却将文艺的氛围与艺术的火种留在了这里。

◆琉璃艺术博物馆

琉璃艺术博物馆于2010年落户泰康路25号,博物馆由艺术家张毅和杨惠姗创办并设计。博物馆占地2400平方米,四层通高14.7米,外墙上攀附的金属丝网和牡丹花是杨惠姗亲自设计的。两朵醒目的巨型金属网牡丹花簇拥、攀附在博物馆的外墙上,白天,花影静谧,入夜,花姿绚丽,呈现出浓郁的现代艺术意味。

◆泰迪之家

位于泰康路248弄田子坊23号内的泰迪熊之家,是不少上海女孩的必去之地。这家小店集手工与餐饮于一体,可以说是上海元老级的“主题餐厅”。一楼是泰迪熊玩偶售卖区,不仅可以买成品,还提供手工材料,让顾客得以亲手缝制属于自己的小熊。二楼是餐区,提供各类小熊主题的饮料与美食。选择一个静谧的午后,窝在沙发中,抱着泰迪熊,吃吃喝喝,非常享受。

◆老相机制造坊

泰康路274弄中藏着一栋三层的阁楼,里面便是老相机制造坊。在这里,你既能找到福伦达、莱卡、柯达等众多国外大牌老相机,也能看到红旗、东风、海鸥等中国相机老品牌。最吸眼的还要属工作台上细心修理相机零件的“老法师”。老相机制造坊贴心地为摄影爱好者和收藏界人士提供限量版相机订制、维修及翻新服务。

◆气味图书馆

泰康路274弄16号是一家名为“气味图书馆”的店铺。这家店里有近300种不同气味的香氛,与人们通常印象中的香水不同,在这里可以闻到食物、蔬菜甚至自然的味道,譬如爆米花、爽身粉、蚯蚓、雨……甚至是灰尘。在这里,顾客还能通过对各种香味的组合,进行“场景模拟”。平装书、灰尘与霉味构建了“老式图书馆”的气味;爆米花、灰尘、泡泡糖、胶皮和铁锈又是“老式电影院”的味道。早年,不少明星逛到上海,都会来到这家店铺探一探究竟。

(摘自2018年5月17日《文汇报》 记者张祯希)